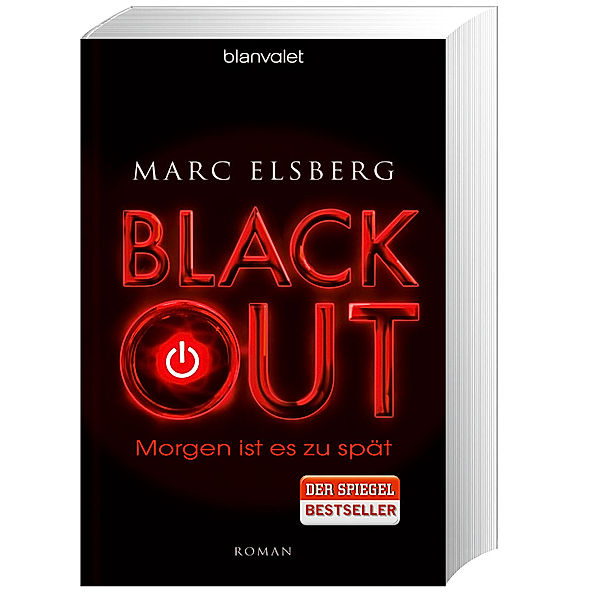

Blackout

Roman - Der SPIEGEL-Bestseller verfilmt als Serie mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle

Die Welt im Dunkeln. Ein Stromausfall wirft die Bevölkerung Europas in der Zeit zurück. „Blackout - Morgen ist es zu spät" ist Marc Elsbergs realistische Schilderung eines Szenarios, welches die Menschheit heutzutage in fast...

lieferbar

versandkostenfrei

Taschenbuch

13.40 €

- Lastschrift, Kreditkarte, Paypal, Rechnung

- Kostenlose Rücksendung

Produktdetails

Produktinformationen zu „Blackout “

Die Welt im Dunkeln. Ein Stromausfall wirft die Bevölkerung Europas in der Zeit zurück. „Blackout - Morgen ist es zu spät" ist Marc Elsbergs realistische Schilderung eines Szenarios, welches die Menschheit heutzutage in fast apokalyptische Zustände versetzen könnte.

Schon auf den ersten Seiten seines Romans schafft Elsberg Spannung und fesselt seine Leser mit einer Handlung, die den Atem zum Stocken bringt. Mehrere Handlungsstränge gleichzeitig sorgen für einen nie nachlassenden Nervenkitzel.

Gründliche Hintergrundarbeit und Recherche verleihen dem Roman einen nahezu beängstigenden Realismus. Auch fachbegriffliche Erläuterungen bindet Marc Elsberg in „Blackout" mit ein, ohne den Fluss des Geschehens zu unterbrechen.

Ein Szenario basierend auf dem Verlust eines der wichtigsten und alltäglichsten Elemente unseres Lebens: Elektrizität. „Blackout: Morgen ist es zu spät" - ein mitreißender Wissenschaftsthriller.

Schon auf den ersten Seiten seines Romans schafft Elsberg Spannung und fesselt seine Leser mit einer Handlung, die den Atem zum Stocken bringt. Mehrere Handlungsstränge gleichzeitig sorgen für einen nie nachlassenden Nervenkitzel.

Gründliche Hintergrundarbeit und Recherche verleihen dem Roman einen nahezu beängstigenden Realismus. Auch fachbegriffliche Erläuterungen bindet Marc Elsberg in „Blackout" mit ein, ohne den Fluss des Geschehens zu unterbrechen.

Ein Szenario basierend auf dem Verlust eines der wichtigsten und alltäglichsten Elemente unseres Lebens: Elektrizität. „Blackout: Morgen ist es zu spät" - ein mitreißender Wissenschaftsthriller.

Klappentext zu „Blackout “

"800 Thriller-Seiten vom Feinsten, auf denen Elsberg es versteht, ein erschreckendes und erschreckend realistisches Bild eines Blackouts zu zeichnen." ntv.deAn einem kalten Februartag brechen in Europa alle Stromnetze zusammen. Der totale Blackout. Der italienische Informatiker Piero Manzano vermutet einen Hackerangriff und versucht, die Behörden zu warnen - erfolglos. Als Europol-Kommissar Bollard ihm endlich zuhört, tauchen in Manzanos Computer dubiose Emails auf, die den Verdacht auf ihn selbst lenken. Er ist ins Visier eines Gegners geraten, der ebenso raffiniert wie gnadenlos ist. Unterdessen liegt ganz Europa im Dunkeln, und der Kampf ums Überleben beginnt ...

Von Bild der Wissenschaft zum spannendsten Wissensbuch des Jahres 2012 gekürt - »Elsberg flicht vier Handlungsfäden zu einem atemberaubenden Spannungsstrang zusammen.«

Lesen Sie auch den aktuellen Thriller von Marc Elsberg: °C - Celsius! Ein Klimathriller, der alles auf den Kopf stellt.

Außerdem erhältlich:

BLACKOUT als Premiumausgabe - mit einer exklusiven Kurzgeschichte von Marc Elsberg und weiteren Extras!

ZERO: Sie wissen, was du tust

HELIX: Sie werden uns ersetzen

GIER: Wie weit würdest du gehen?

Der Fall des Präsidenten

Klappenbroschur

Lese-Probe zu „Blackout “

Blackout. Morgen ist es zu spät von Marc Elsberg Tag 0 - Freitag

Mailand

Wie ein Verrückter riss Piero Manzano das Lenkrad herum, während die Kühlerhaube seines Alfa unbeirrt auf den blassgrünen Wagen vor ihm zuglitt. Er stemmte beide Arme gegen das Lenkrad, glaubte das hässliche Geräusch schon zu hören, mit dem sich zwei Karosserien ineinander verkeilen. Bremse, schlitternde Reifen, im Rückspiegel die Lichter der Autos hinter ihm, gleich der Aufprall.

Der Moment dehnte sich, Manzano dachte irrsinnigerweise an Schokolade, die Dusche, die er eigentlich in zwanzig Minuten zu Hause nehmen wollte, das Glas Wein danach auf dem Sofa und eine Verabredung mit Carla oder Paula am bevorstehenden Wochenende.

Mit einem Ruck kam der Alfa zum Stehen. Millimeter von der Stoßstange des anderen entfernt. Manzano wurde in den Sitz zurückgeworfen. Die Straße war stockfinster, Ampeln, eben noch grün, waren verschwunden, hinterließen nur ein schemenhaftes Nachleuchten auf Manzanos Netzhaut. Infernalisches Gebrüll aus Hupen und kreischendem Metall umfing ihn. Von links rasten die Scheinwerfer eines Lkws heran. Wo eben noch der blassgrüne Kleinwagen gestanden hatte, sauste eine blaue Wand durch einen Funkenregen. Ein heftiger Stoß schleuderte Manzanos Kopf gegen die Seitenscheibe, sein Wagen wurde herumgewirbelt wie ein Karussell, bevor ein weiterer Aufprall ihn stoppte.

Benommen sah Manzano auf und versuchte sich zu orientieren. Eins seiner Abblendlichter beleuchtete tanzende Schneeflocken über dem schwarzen, nassen Asphalt. Von seiner Kühlerhaube fehlte ein Stück. Ein paar Meter weiter vorne die Rücklichter des Lastwagens.

... mehr

Manzano musste nicht lange nachdenken. Mit fliegenden Fingern öffnete er den Sicherheitsgurt, tastete nach seinem Mobiltelefon und sprang aus dem Wagen. Erste-Hilfe-Koffer und Pannendreieck fand er im Kofferraum. Er hatte zwar keine Ahnung von Erster Hilfe - seit der Führerscheinprüfung vor fünfundzwanzig Jahren beschränkten sich seine medizinischen Einsätze darauf, ein Pflaster zu kleben oder einen Kater zu bekämpfen -, trotzdem riss er Koffer und Dreieck an sich und rannte los. Im Vorbeilaufen sah er seinen Wagen. Von der linken Vorderseite und dem Kühlergrill hatte der Lkw nicht viel übrig gelassen, das linke Vorderrad tief in den Blechsalat gedrückt. Der Wagen war Schrott.

Die Fahrertür des Lkws stand offen. Manzano lief um das Führerhaus und erstarrte.

Die Lichter der Autos auf der Gegenfahrbahn schufen eine gespenstische Stimmung. Auch hier war es vereinzelt zu Zusammenstößen gekommen, der Verkehr stand. Der blassgrüne Klein wagen war zusammengequetscht auf die Breite des Fahrersitzes und klemmte schräg unter der Stoßstange des Lastkraftwagens. Aus seiner Kühlerhaube, oder dem, was davon übrig war, stieg Dampf und hüllte die Szenerie ein. An der völlig verzogenen Fahrertür rüttelte ein stämmiger, kleiner Mann in einer gefütterten, ärmellosen Jacke. Der Lastwagenfahrer, vermutete Manzano. Er konnte sehen, dass der Mann schrie, doch das allgemeine Hupkonzert übertönte ihn. Weitere Menschen eilten zu der Unfallstelle. Manzano stürzte zum Wagen. Was er sah, ließ ihn wanken.

Der Aufprall hatte den Fahrersitz aus seiner Verankerung gerissen und der Beifahrerin buchstäblich auf den Schoß gesetzt. Der Fahrer hing leblos im Sicherheitsgurt, den Kopf seltsam verdreht, vor sich den schlaffen Airbag. Von der Beifahrerin waren nur ein Arm und der Kopf zu sehen. Das Gesicht war blutverschmiert, die geschlossenen Lider flatterten. Ihre Lippen bewegten sich fast unmerklich.

Die Bemühungen des Lastwagenfahrers blieben vergeblich.

»Ambulanza!«, schrie Manzano dem Lastwagenfahrer zu. »Rufen Sie einen Krankenwagen!«

Die verletzte Beifahrerin flüsterte noch immer, Manzano verstand nichts. Verzweifelt suchte er nach einem Lebenszeichen im Gesicht des Fahrers. Durch das zerbrochene Fenster griff er an dessen Hals. Puls fühlt man nicht am Handgelenk, so viel hatte Manzano sich gemerkt. Er fand nichts. Er tastete den Hals weiter ab, als der Kopf noch ein undenkbares Stück weiter nach vorne fiel. Entsetzt fuhr Manzano zurück, kämpfte gegen den Brechreiz an.

»Kein Netz!«, rief der Lastwagenfahrer.

Die Lippen der Beifahrerin bewegten sich nicht mehr. Nur kleine blutige Bläschen im Mundwinkel, die sich bei jedem Atemzug neu bildeten, zeugten davon, dass sie noch lebte.

»Der Krankenwagen! Hat jemand einen gerufen?«

»Schon geschehen!«, antwortete ein Mann in einem Anzug, auf dessen Schultern sich Schneeflocken sammelten.

Manzano wusste nicht, ob die Nässe in seinem Gesicht nur vom Schnee herrührte oder von Tränen.

Mittlerweile hatten sich so viele Schaulustige eingefunden, dass die Lichter der Autos nur noch als schmale Streifen an die Unfallstelle drangen. Sie standen im Schneegestöber und gafften.

Manzano schrie, sie sollten verschwinden, doch keiner rührte sich von der Stelle, schien ihn überhaupt zu hören. Erst jetzt bemerkte er, was er vor dem Unfall nur unbewusst wahrgenommen hatte. Die Straßenbeleuchtung war ausgefallen. Deshalb war es so dunkel. Überhaupt wirkte die Nacht finsterer als sonst. Da begriff er, dass auch aus kaum einem Gebäude auf der Piazza Napoli und den einmündenden Straßen Fenster oder Leuchtreklamen strahlten. Nur in zwei entfernten Häusern entdeckte er Lichter.

»Himmel, wie sehen Sie denn aus?«, fragte ihn ein Mann im Anorak. »Waren Sie in dem Wagen?«

Manzano schüttelte den Kopf. »Weshalb?«

Er zeigte auf Manzanos linke Schläfe. »Sie brauchen einen Arzt. Setzen Sie sich.«

Nun spürte auch Manzano die pochende Stelle an seinem Kopf, aus der es warm seinen Hals hinabsickerte. Seine Hände waren voller Blut, er wusste nicht, ob von den Unfallopfern oder von ihm selbst. Ihm wurde schwindelig.

Das Hupkonzert hatte sich abgeschwächt. Am lautesten klang das nicht enden wollende Hupen aus den Überresten des blassgrünen Autos neben ihm. Während Manzano gegen die Karosserie taumelte und sich vergeblich gegen das Schwinden seiner Sinne wehrte, gellte der Ton wie ein letzter, lang gezogener Hilfe- schrei in die Nacht.

Rom

Das Signal piepte ohne Unterbrechung, dazu blinkte eine ganze Batterie von Lichtern auf den Monitoren vor Valentina Condotto.

»Keine Ahnung, was da los ist!«, rief sie und hieb hektisch auf die Tasten ein. »Auf einmal springt die Frequenz schlagartig hoch, und dann erfolgt die automatische Abschaltung. Ganz Norditalien ist weg! Einfach so, ohne Vorwarnung!«

Vor drei Jahren war Condotto als System Operator zum Team des Kontrollzentrums von Terna am Rande Roms gestoßen. Seit dem steuerte sie acht Stunden täglich den Stromfluss in Italiens Übertragungsnetzen, dazu den Stromaustausch mit den Netzen der Nachbarländer.

Als sie den Raum mit seinen Mediawänden und vielen Bildschirmen zum ersten Mal betreten hatte, hatte sie das Gefühl, in die Kulissen eines James-Bond-Films geraten zu sein. Auf der sechs mal zwei Meter großen Projektionswand vor ihr leuchteten bunte Linien und Kästchen auf schwarzem Grund. Das italie nische Stromnetz. Links und rechts davon Monitore mit den aktuellen Daten aus den Netzen. Auf Condottos Schreibtisch vier kleinere Bildschirme mit noch mehr Zahlenreihen, Kurven, Diagrammen.

»Das restliche Land hat auf Gelb gestellt«, rief ihr Kollege, Grid Operator Giuseppe Santrelli, zurück. »Ich habe Mailand in der Leitung. Sie wollen wieder hochfahren, bekommen aber keine stabile Frequenz von Enel. Sie fragen, ob wir was tun können.«

Condotto verfluchte die Grippewelle. Eigentlich sollte sie längst zu Hause sein. Aber ihr Kollege von der nächsten Schicht hatte sich krankgemeldet, und der vorgesehene Ersatz lag bereits seit Tagen im Bett. Blieb nur sie, trotz ihrer Müdigkeit.

»Sizilien ist jetzt auch rot!«

Ampelsystem: Bei Grün war mit dem Netz alles in Ordnung. Gelb bedeutete Schwierigkeiten. Rot - Blackout. Dank des europaweiten Warnsystems wusste jeder System Operator zu jeder Zeit, wenn irgendwo im Stromnetz die Gefahr einer Krise drohte. In Zeiten völliger internationaler Vernetzung, auch des Stromnetzes, eine absolute Notwendigkeit.

Die umliegenden Länder sahen gut aus.

»Ich sehe zu, dass ich was zu den Franzosen, Schweizern, Österreichern und Slowenen rüberleite.«

Das sensible Gleichgewicht der Netze litt ohnehin schon unter dem kalten Februar. Wie jeden Winter führten die Flüsse Tiefststände. Die Produktion der Wasserkraftwerke hatte sich fast halbiert. Die allwinterliche russische Drosselung der Gaslieferungen dauerte schon drei Wochen an und führte zu ernsthaften Engpässen vor allem in Mitteleuropa. Besonders zu den Spitzenlastzeiten mittags und abends mussten sie Kraftwerkskapazitäten zuschalten und Strom importieren. Den Großteil dieser Prozesse steuerten Computer. In Millisekunden regulierten sie den Stromfluss, den Operatoren in den Leitstellen war die Letztüberwachung vorbehalten. Dabei durften sie die Netzfrequenz von fünfzig Hertz nur geringfügig schwanken lassen, sonst drohten schwere Schäden an den Generatoren. Bei größeren Schwankungen schalteten die Rechner automatisch Teile des Netzes ab.

Ein rot leuchtendes Areal auf der großen Projektionswand zeigte Condotto, dass die Computer fast alle Gebiete nördlich von Latium und den Abruzzen vom Netz genommen hatten. Sizilien war ebenfalls betroffen. Nur die untere Hälfte des Stiefels wurde noch mit Strom versorgt. Über dreißig Millionen Menschen saßen im Dunklen.

Auf einen Schlag drängte mehr Strom ins restliche Netz, löste gefährliche Frequenzschwankungen aus und führte zu weiteren automatischen Abschaltungen.

»Wupp! Und weg sind sie«, bemerkte Santrelli lakonisch. »Kalabrien, Basilikata, Teile Apuliens und Kampaniens auf Rot. Restliche Betriebsregionen auf Gelb. Und sieh mal! Die Franzosen und Österreicher haben ebenfalls Probleme!«

»Unseretwegen?«, fragte Condotto nervös.

»Keine Ahnung. Ich sehe nur, dass die Schweizer einige Gebiete im Süden jetzt auch auf Gelb haben. Und seltsamerweise auch Schweden.«

Condotto fluchte. Wie konnte Santrelli nur so gelassen bleiben? Die Frequenzkurve stieg erneut an. Rasend schnell jagte die überschüssige Energie durch das weitverzweigte Geflecht, suchte Abnehmer ihrer unbändigen Kraft. Irgendwo musste sich diese menschengemachte Gewalt entladen. Fieberhaft suchte Condotto nach einem Ausgang, an dem der gefangene Blitz keinen Schaden anrichten konnte. Und wie es schien, war sie mit diesem Problem nicht allein.

Ybbs-Persenbeug

Herwig Oberstätter sah von dem Schaltkasten auf, hörte noch einmal hin. Weit über ihm spannte sich die Decke der Kraftwerkshalle, hoch wie ein gotischer Dom, aus Stahl und Beton gebaut, und warf das Dröhnen der Generatoren unter ihm zurück in den Raum.

Von dem schmalen Metallsteg, der die Halle des Südkraftwerks in halber Höhe umlief, blickte er auf die drei roten Generatoren. Ihre Gehäuse standen wie haushohe Zylinder hintereinandergereiht und bildeten doch nur die Spitze der Maschinenkonstruktion. Von außen glichen sie massiven, unverrückbaren Giganten, dennoch spürte er die Energie, die in ihrem Inneren tobte. Angetrieben von baumdicken Stahlwellen, die sie mit den darunterliegenden Kaplan-Turbinen verbanden, wirbelten in jedem einzelnen tonnenschwere Magneten, Kilometer gewickelten Drahts, mehrere hundert Umdrehungen pro Minute. Ein umlaufendes Magnetfeld entstand und induzierte in den Leitern des Stators elektrische Spannung. So wurde aus Bewegungsenergie elektrische Energie. Trotz seines Maschinenbaustudiums hatte Oberstätter dieses Wunder nie völlig verstanden. Von hier aus floss die Kraft, die das moderne Leben antrieb. Über Hochspannungsleitungen, Umspannwerke und Leitungen mit geringerer Spannung bis in die entlegenste Hütte des Landes. In dem Augenblick, in dem diese Kraft versiegte, erstarrte die Welt da draußen.

Dutzende Meter unter ihm strömte die Donau mit mehr als eintausend Kubikmeter pro Sekunde durch die lastwagengroßen Turbinenschaufeln, und auch wenn der Fluss zu dieser Jahreszeit seinen Tiefstand erreicht hatte, lieferten sie immer noch die Hälfte der möglichen Höchstleistung.

Schon als Schulkind hatte Oberstätter gelernt, dass das Kraftwerk Ybbs-Persenbeug aus den Fünfzigerjahren des zwanzigsten Jahrhunderts eines der ersten und größten Donaukraftwerke Österreichs war. Zwischen Ybbs und Persenbeug in Niederösterreich staute die vierhundertsechzig Meter lange Staumauer den Fluss auf einer Länge von rund vierunddreißig Kilometer bis zu elf Meter hoch, aber das hatte er erst erfahren, als er vor neun Jahren hier zu arbeiten begonnen hatte. Seither kontrollierte und wartete er die roten Riesen, als wären es seine eigenen Kinder.

Er hörte noch einmal hin. In neun Jahren lernte man seine Maschinen kennen. Da war etwas, das er noch nicht genau einordnen konnte.

Es war Freitagabend, die Menschen kamen von der Arbeit nach Hause, brauchten Wärme und Licht und sorgten damit für den höchsten Stromverbrauch im Lauf des Tages. Österreichs Kraftwerke liefen auf Hochtouren, trotzdem war es um diese Zeit notwendig, Strom zu importieren. Da elektrische Energie kaum gespeichert werden kann, mussten Menschen wie er in Kraftwerken auf der ganzen Welt immer genau so viel erzeugen, wie gerade gebraucht wurde. Dabei provozierte der ständige Wechsel im Verhalten der Stromverbraucher laufend Frequenzänderungen. Verantwortlich für die gleichmäßige Frequenz in den Netzen waren unter anderem die Generatoren mit ihrer Drehgeschwindigkeit.

Mit einem Mal war ihm klar, was er hörte. Er griff zu seinem Funkgerät und rief die Kollegen im Schaltraum an.

»Hier stimmt was nicht!«

Durch das statische Rauschen und Knacken des Lautsprechers hörte er die Stimme seines Kollegen.

»Sehen wir auch! Wir haben einen plötzlichen Frequenzabfall im Netz!«

Das Dröhnen in der Halle wurde lauter, durchsetzt von einem unregelmäßigen Stampfen. Oberstätter beobachtete nervös die großen Zylinder und rief in das Mikrofon: »Das klingt aber eher nach Überfrequenz! Die gehen in die Knie! Tut etwas!«

Was faselten die da von Frequenzabfall? Diese Generatoren waren über-, nicht unterlastet. Wer sollte auf einmal so viel Strom verbrauchen? Die Generatoren verhielten sich genau umgekehrt. Als ob da draußen gerade eine Menge Verbraucher weggefallen waren. Wenn die Frequenz im Stromnetz so instabil war, dass sie sogar ihre Generatoren erreichte, gab es da draußen gröbere Probleme. War irgendwo großflächig der Strom ausgefallen? Dann saßen jetzt Zehntausende Österreicher im Dunklen.

Entsetzt verfolgte Oberstätter, wie die roten Riesen erst zu vibrieren, dann zu springen begannen. Wurde die Drehzahl zu hoch, zerstörte ihre eigene Fliehkraft die Maschinen. Zeit für eine automatische Notabschaltung.

»Abdrehen!«, brüllte Oberstätter ins Funkgerät, »oder uns fliegt hier alles um die Ohren!«

Fasziniert erstarrte Oberstätter angesichts dieser kaum mehr gebändigten Kraft, deren Lärm nun alles übertönte. Die drei Megamaschinen hoben und senkten sich unregelmäßig, und er wartete nur darauf, dass sie wie das Ventil eines Druckkessels nach oben durch die Hallendecke schossen.

Dann wurde es schlagartig leiser.

Oberstätter spürte, wie die Vibrationen nachließen. Die Erschütterungen konnten nur Sekunden angedauert haben. Ihm waren sie wie eine Ewigkeit vorgekommen.

Die plötzliche Stille war gespenstisch. Erst jetzt realisierte er, dass der Raum nicht mehr von den Neonröhren beleuchtet wurde. Nur die Bildschirme und die Notlichter glommen noch.

Die Maschinen waren gestoppt. Vermutlich war es soeben in halb Niederösterreich dunkel geworden. Erst jetzt fühlte er den Schweiß auf seiner Stirn.

»Okay, ist noch einmal alles gut gegangen!«, sagte er etwas ruhiger in sein Funkgerät. »Was war denn da oben los? Wieso habt ihr nicht früher abgeschaltet?«

»Wieso abschalten? Wir hatten einen Frequenzabfall und mussten mehr Wasser durchschicken.«

»Das klang hier anders. Wir müssen so schnell wie möglich wieder hochfahren und synchronisieren.«

»Ich weiß nicht, ob das so einfach wird«, antwortete die knackende Stimme aus dem Hörer. »Komm mal her und sieh dir das an. Wir sind hier nicht die Einzigen, denen es so geht.«

Brauweiler

»Schweden, Norwegen und Finnland im Norden, Italien und die Schweiz im Süden sind weg«, erklärte der Operator, dem Jochen Pewalski gerade über die Schulter sah. »Ebenso Teile der Nachbarstaaten Dänemark, Frankreich, Österreich, aber auch von Slowenien, Kroatien und Serbien. E.ON meldet ein paar Ausfälle, Vattenfall und EnBW stehen komplett auf Gelb. Die Franzosen, Polen, Tschechen und Ungarn auch. Und Flecken auf den Britischen Inseln.«

Jochen Pewalski, Leiter der Systemführung Netze der Amprion GmbH, arbeitete seit über dreißig Jahren in dem Komplex nahe Köln, der 1928 als Schaltzentrale für das Übertragungsnetz des damaligen Rheinischen Westfälischen Elektrizitätswerks RWE entstand und lange als »Hauptschaltleitung Brauweiler« bekannt gewesen war. Die riesige Tafel, sechzehn mal vier Meter groß, mit den roten, gelben und grünen Linien sowie die zahlreichen Bildschirme an den Arbeitsplätzen der Operatoren erinnerten ihn jeden Tag an die Verantwortung, die er und seine Mannschaft in diesem Raum trugen.

In Brauweiler überwachten, steuerten und führten sie das gesamte Übertragungsnetz von Amprion, einem der vier großen deutschen und damit auch einem der größten europäischen Netze, für die Spannungsebenen 380 kV und 220 kV.

Dazu koordinierten sie den Verbundverkehr der vier großen Übertragungsnetzbetreiber für ganz Deutschland. Außerdem oblag ihnen die Koordination und Systembilanzierung für den gesamten nördlichen Teil des europäischen Übertragungsnetzes. Dazu gehörten Belgien, Bulgarien, Deutschland, Niederlande, Österreich, Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechien und Ungarn.

Seit der Liberalisierung der Strommärkte vor einigen Jahren waren diese Aufgaben immer wichtiger und gleichzeitig immer komplexer geworden. Strom schoss heute mehr denn je quer durch ganz Europa, von dort, wo er erzeugt wurde, dahin, wo gerade Bedarf herrschte. Konnten etwa die Österreicher mit i hren Wasserkraftwerken während der Spitzenlastzeiten am Abend nicht genug Elektrizität erzeugen, floss einfach die Energie slowakischer Atomkraftwerke in die Haushalte der Alpenrepublik. Ein paar Stunden später halfen kalorische Kraftwerke aus Spanien den Franzosen aus der abendlichen Belastung. Ein ständiges Geben und Nehmen. So verteilte sich die Elektrizität laufend gleichmäßig in ganz Europa, über die Hochspannungsnetze bis in die regionalen Verteilernetze, und wahrte das sensible Gleichgewicht zwischen Stromerzeugern und Konsumenten.

Doch genau dieses Gleichgewicht war in einigen Teilen Europas aus den Fugen geraten, befürchtete Pewalski.

»Das ist schlimmer als 2006«, stöhnte ein zweiter Operator.

Pewalski erinnerte sich, dass der Mann dabei gewesen war, als E.ON am Abend des 4. November 2006 ohne Vorwarnung der Nachbarnetze eine Höchstspannungsleitung ausgeschaltet hatte. Ein Kreuzfahrtschiff aus der Binnenwerft Papenburg sollte gefahrlos durch die Kanäle an die Küste überführt werden. Sofort wurde die Verbindungsleitung Landsbergen-Wehrendorf überlastet und automatisch abgeschaltet. Daraufhin fielen Leitungen in ganz Europa aus. Obwohl sie fieberhaft dagegen angekämpft hatten, mussten Pewalski und seine Kollegen schließlich zusehen, wie rund fünfzehn Millionen Menschen europaweit ihre Stromversorgung verloren. Erst nach über eineinhalb Stunden hatten sie und die internationalen Kollegen den Betrieb wiederhergestellt. Den Komplettzusammenbruch des gesamten europäischen Netzes hatten sie um Haaresbreite verhindert.

Die aktuelle Situation war weit dramatischer.

»Tschechien ist jetzt auch komplett auf Rot«, meldete der Junge.

2006 war Europa von West nach Ost in drei Spannungsblöcke mit unterschiedlicher Frequenz zerfallen. Unter Stromausfällen hatte nur der mittlere gelitten. Eigentlich hatten die Experten bis dahin in so einem Fall mit dem Riss zwischen dem produktionsstarken Norden und dem verbrauchsintensiven Süden gerechnet. Dieses Mal lag der Fall wieder anders. Vor zwanzig Minuten hatten die Italiener erste Probleme gemeldet. Die Ursache war noch unklar, aber sie hatten die Ausfälle nicht in den Griff bekommen. Bereits während des Zusammenbruchs im Süden hatten auch die Schweden massive Schwierigkeiten bekommen, dann ganz Skandinavien. Offenbar forderte das schlechte Winterwetter zum ungünstigsten Zeitpunkt in verschiedensten Teilen Europas Opfer.

»Wir müssen das deutsche Netz um jeden Preis halten, um die West-Ost-Verbindungen nicht auch noch zu unterbrechen«, erklärte Pewalski bestimmt.

In seiner Zentrale ging es drunter und drüber. Seine Operatoren leiteten Strom auf noch freie Leitungen um, schalteten Kraftwerke ab, fuhren andere hoch, sendeten überschüssige Energie in Speicherkraftwerke, solange diese aufnahmefähig waren. Oder warfen bei Bedarf Last ab. Und schickten damit ein paar Fabriken in die Zwangspause oder Tausende Menschen in die Dunkelheit.

Pewalski beobachtete, wie weitere Linien auf der Tafel plötzlich rot aufleuchteten.

»Weitere Ausfälle bei E.ON und Vattenfall.«

Einige wenige blinkten kurz gelb auf.

»Westösterreich will hochfahren.«

Dann wieder rot.

»Hat nicht geklappt.«

Äußerlich versuchte Pewalski ruhig zu bleiben, doch seine Gedanken überschlugen sich. Solange in weiten Teilen Europas genug Strom erzeugt und verbraucht wurde, konnten sie auch die ausgefallenen Netze relativ schnell wieder aktivieren. Bei einem Totalausfall war das anders. Einen Atommeiler oder ein Kohlekraftwerk fährt man nicht binnen Minuten wieder hoch wie ein Gasturbinen- oder Pumpspeicherkraftwerk. Schon gar nicht ohne Energie von außen als Starthilfe. Wenn erst einmal alle französischen AKWs abgeschaltet waren, musste La Grande Nation für Stunden, wenn nicht für Tage auf ein Gutteil ihrer Energieproduktion verzichten. Mit ein bisschen Pech in den benachbarten Netzen bekamen sie das französische so schnell überhaupt nicht stabilisiert. Dasselbe galt aus dem einen oder anderen Grund für jedes Land.

»Spanien auf Gelb.«

»Okay, es reicht«, erklärte Pewalski entschieden. »Riegeln wir Deutschland ab.« Und fügte leiser hinzu: »Wenn das noch gelingt. «

Ein paar Kilometer vor Lindau

»Hoffentlich langt das Benzin«, sagte Chloé Terbanten.

Sonja Angström lenkte ihre Aufmerksamkeit von der verschneiten Landschaft neben der Autobahn auf die Armatur. Sie saß mit Lara Bondoni auf der Rückbank, Terbanten fuhr den Wagen, auf dem Beifahrersitz klopfte Fleur van Kaalden im Takt zur Radiomusik auf ihre Schenkel.

»Vielleicht tanken wir sicherheitshalber noch einmal in Deutschland «, schlug van Kaalden vor.

Sie mussten kurz vor der österreichischen Grenze sein, vielleicht noch eine Stunde bis zu der Skihütte, die sie für die kommende Woche gebucht hatten. Links und rechts von ihnen zeigten sich bereits die Ausläufer der Alpen im Mondlicht, das ab und zu zwischen den Wolken hervorlugte. Vereinzelt konnte Angström die Konturen von Bauernhöfen ausmachen, in denen die Menschen wohl sehr früh zu Bett gingen, so dunkel, wie sie dalagen.

»Dieses Mal ohne Männer!«, hatte Terbanten beim Losfahren ausgerufen und sofort lautstarken Widerspruch geerntet.

»Ich meine ja nur, dass wir keine mitnehmen«, hatte sie lachend präzisiert.

Sie reisten mit Terbantens Citroën, den Kofferraum voll mit viel zu großen Koffern, Sporttaschen, Skiern und Snowboards. Unterwegs hatten sie schon einmal getankt, einen Kaffee getrunken und mit ein paar jungen Schweden geflirtet, die zum Snowboarden in die Schweiz fuhren.

»Nächste Tankstelle ein Kilometer.« Van Kaalden zeigte auf das Schild am Fahrbahnrand, an dem Terbanten mit gut hundertachtzig Sachen vorbeischoss.

Angström hielt Ausschau nach den Lichtern der Raststelle, sah aber nur die mondbeschienene Landschaft.

Terbanten nahm die Ausfahrt, eine lang gezogene Kurve.

»Liegt wohl auf der anderen Autobahnseite«, meinte Bondoni, als sich vor ihnen eine weite Fläche mit einem Gewirr aus Lichtstrahlen öffnete.

Terbanten bremste ab.

»Was ist denn hier los?«

Nur die Schweinwerfer der Autos, die in langen Schlangen an den Zapfsäulen warteten, warfen helle Flecken auf die Fassade der Tankstelle, die ansonsten im Dunklen lag. Ein paar Lichtsäulen schwenkten durch die Nacht, Taschenlampen wahrscheinlich.

Terbanten lenkte den Citroën ans Ende einer Warteschlange. Neben einigen Wagen standen Menschen, aus deren Mündern kleine weiße Wolken stiegen. An den Zapfsäulen hantierte nervöses Personal in Overalls herum. Terbanten ließ die Scheinwerfer an, und sie stiegen aus.

Sofort spürte Angström die Kälte durch ihre Jeans und den Pullover kriechen. Das Auto vor ihnen trug ein deutsches Kennzeichen. Angström beherrschte die Sprache leidlich, deshalb ging sie vor und fragte nach.

»Stromausfall«, erklärte der Fahrer durch die halb offene Scheibe.

Dieselbe Antwort erhielt sie von dem Mann im Overall an einer der Zapfsäulen.

»Und dann kann man nicht mehr tanken?«, wollte sie wissen.

»Die Pumpen der Zapfsäulen funktionieren mit normalem Strom. Ohne den bekommen wir den Sprit nicht aus den darunterliegenden Tanks hoch.«

»Haben Sie keinen Notstrom?«

»Nö.« Er zuckte bedauernd mit den Schultern. »Wird aber sicher gleich wieder«, beteuerte er.

»Wie lange dauert das denn schon?«, fragte Angström mit einem Blick auf die Warteschlangen und den übervollen Parkplatz des ebenfalls im Dunklen liegenden Restaurants. Reisefreitag vor einer Winterferienwoche.

»Fünfzehn Minuten vielleicht.«

Vielleicht, dachte Angström auf dem Rückweg zu den anderen. Sie erzählte ihren Freundinnen, was sie herausgefunden hatte.

Terbanten schlug mit der Hand auf das Wagendach und rief: »Einsteigen! Dann nehmen wir eben die nächste Tankstelle!«

Bonn

»Nichts geht mehr«, erklärte Helge Brockhorst. »Das war Brandenburg. Damit ist auch die Bundesrepublik komplett aus.«

Er ließ sich in seinen Stuhl zurückfallen und starrte auf die Mediawand. Zwölf Cubes mit 50-Zoll-Bildschirmen, 2006 eingebaut. Nur eines der vielen Details, die das Gemeinsame Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern - kurz GMLZ - zur zentralen Schaltstelle bei Krisen in Deutschland machte.

»Fernsehen läuft noch«, meinte einer seiner Kollegen, der Vertreter des Technischen Hilfswerks im GMLZ. »Aber die Menschen können es nicht mehr empfangen.«

Auf den etwas kleineren Plasmabildschirmen liefen die TV- Kanäle, die noch senden konnten. Wenigstens auf einem hätte Brockhorst ein Tickerband erwartet, das über den Stromausfall berichtete. Stattdessen Vorabendserien, Daily Soaps, Realityshows. Vermutlich kämpften sie in den Sendeanstalten momentan selbst mit den Umständen. Alles war zu schnell gegangen. Innerhalb einer Dreiviertelstunde war fast das gesamte europäische Stromnetz zusammengebrochen. Wenn ihre Informationen stimmten, waren nur noch die Iberische Halbinsel und Teile Großbritanniens versorgt. Beim letzten großflächigen Ausfall waren sie an einem solchen Szenario näher vorbeigeschrammt, als die Öffentlichkeit erfahren hatte. Damals hatten sie nach zwei Stunden das Schlimmste überstanden. Brockhorst zweifelte, dass es dieses Mal ebenfalls so schnell gehen würde.

»Ich habe Brauweiler dran«, rief ihm eine Kollegin zu, an jedem Ohr ein Telefon. »Sie sagen, dass wir wenigstens mit vier bis fünf Stunden rechnen müssen.«

Brockhorst kannte Jochen Pewalski, mit dem sie gerade telefonierte, von gemeinsamen Übungen, vom großen Ausfall 2006. Guter Mann. Bekam seinen Part sicher wieder in den Griff.

Mittlerweile waren fast alle Mitarbeiter hier versammelt, hauptsächlich Vertreter der einzelnen Länder und verschiedener Hilfsorganisationen. Sie redeten hektisch durcheinander und telefonierten, manche mit ihren Familien, um sie zu informieren, dass der Stromausfall länger andauern würde. Brockhorst dachte an seine Frau und die drei Kinder in ihrem Einfamilienhaus am Rande Bonns. Um sie musste er sich keine Sorgen machen. Er arbeitete nicht in einer Krisenzentrale, ohne daheim gerüstet zu sein. Schon vor Jahren hatten sie einen Notstromgenerator im Keller einbauen lassen. Im Tank daneben lagerte Diesel für eine Woche. Wie das Gerät in Betrieb zu nehmen war, wusste seine Frau. Er würde ihr nur irgendwann Bescheid geben müssen, dass er heute Nacht wohl nicht nach Hause kommen würde.

»Dann schließen wir uns einmal mit dem Lagezentrum des Innenministeriums kurz.«

»Passend formuliert«, bemerkte seine Kollegin.

Brockhorst verzog keine Miene. »Kennen die in Brauweiler eigentlich die Ursache?«

Berlin

»Was soll das heißen, Sie wissen es nicht?«

Der Innenminister stand im Smoking vor dem Bildschirm, ein großer Mann mit rotem Gesicht und wenigen Haaren, und wirkte verärgert. Frauke Michelsen konnte sich nicht erinnern, ihn schon einmal im Lagezentrum des Innenministeriums gesehen zu haben. Was vielleicht daran lag, dass sie selbst selten dort vorbeikam.

Jetzt war der Raum voll. Mitarbeiter der Abteilungen Öffentlicher Dienst, Informationstechnologie, Bundespolizei, Öffentliche Sicherheit sowie Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz, Michelsen kannte alle mehr oder weniger. Wer fehlte, war ihr Vorgesetzter, Leiter der Abteilung Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz im Innenministerium. Er saß bei einem Seminar ein paar Häuser weiter und hatte ihr bislang die Arbeit überlassen. Über das Eintreffen des Innenministers hatte sie ihn nicht informiert. Die kleinen Spielchen eben.

In zwanzig Jahren diplomatischen Dienstes und Verwaltungsarbeit hatte Michelsen es bloß bis zur stellvertretenden Abteilungsleiterin geschafft. »Für höchste Weihen bist du zu brillant und siehst zu gut aus«, hatte ihr einer ihrer Vorgesetzten vor mehr als einem Jahrzehnt erklärt. Damals hatte Michelsen beschlossen, ihn Lügen zu strafen. Bislang war sie damit nicht besonders erfolgreich gewesen, wie sie sich gelegentlich eingestehen musste. Ihrer Karriere wenig förderlich war sicher auch ihre Freude an einem guten Tropfen, der sie manchmal ausgelassener und ehrlicher sein ließ, als es der Situation angemessen war.

Dem Minister konnte sie seinen Unwillen nicht einmal übel nehmen. Er hatte wohl ein Galadiner überstürzt verlassen müssen, wie seine Kleidung verriet.

Helge Brockhorst vom Gemeinsamen Melde- und Lagezentrum des Bundes und der Länder in Bonn war auf dem Bildschirm zu sehen, und er antwortete lakonisch: »Das ist alles nicht so einfach.«

Falsche Antwort, dachte Michelsen. Das Bild flackerte, wie bei statischen Störungen. Was man sich dabei gedacht hatte, das Lagezentrum in Bonn statt im Ministerium in Berlin zu installieren, fragte sie sich jedes Mal aufs Neue. Immerhin war man gerade dabei, das zu ändern.

»Wenn Sie erlauben, Herr Minister«, mischte sich Staatssekretär Holger Rhess ein. »Herr Bädersdorf hier kann Ihnen das vielleicht kurz erläutern.«

Ausgerechnet Bädersdorf, dachte Michelsen. Er hatte jahrelang für den Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft gearbeitet, bevor die Lobbygesellschaft ihn direkt im Ministerium installieren konnte.

»Stellen Sie sich das Stromnetz wie den Blutkreislauf eines Menschen vor«, erklärte Bädersdorf. »Vielleicht mit dem Unterschied, dass es nicht ein, sondern mehrere Herzen gibt. Das sind die Kraftwerke. Von den Kraftwerken wird der Strom im ganzen Land verteilt, wie das Blut im Körper. Dabei gibt es verschiedene Leitungen, so wie es verschiedene Blutgefäße gibt. Hochspannungsleitungen sind vergleichbar mit den Hauptschlagadern, in denen große Mengen über weite Strecken transportiert werden können, dann gibt es Leitungen mit mittlerer Spannung, welche die Energie weitertransportieren, bis die regionalen Netze sie an die einzelnen Endabnehmer verteilen, wie die Kapillaren das Blut in jede Zelle bringen.«

Routiniert tappte er sich dabei zur Untermalung seiner Erklärungen an unterschiedliche Stellen seines Körpers. Er hielt diesen Vortrag nicht zum ersten Mal, und Michelsen musste neidlos a nerkennen, dass er eine anschauliche Analogie benutzte.

Michelsen war keine Technikerin, aber als sie ihre Stelle vor drei Jahren antrat, hatte sie sich, wie es ihre Art war, intensiv mit den Materien des Ressorts vertraut gemacht, darunter das Thema kritische Infrastruktur.

»Entscheidend dabei sind zwei Aspekte. Erstens: Um das Netz stabil zu halten, muss darin eine konstante Frequenz herrschen. Vergleichen wir das mit dem Blutdruck beim Menschen. Wenn der zu hoch oder zu niedrig wird, kippt unsereins um. Das ist leider mit dem Stromnetz passiert. Und zweitens: Strom kann man kaum speichern. Deshalb muss er beständig fließen, wie Blut. Das heißt, er muss dann erzeugt werden, wenn er verbraucht wird. Das sind über den Tag verteilt sehr unterschiedliche Mengen. So wie das Herz schneller schlagen muss, wenn ein Mensch plötzlich lossprintet, so müssen Kraftwerke zu Spitzenlastzeiten mehr Energie liefern. Oder es müssen zusätzliche Kraftwerke eingeschaltet werden. So weit verständlich?«

Er blickte in die Runde, erntete mehrfaches Nicken, nur der Innenminister runzelte die Stirn.

»Aber wie kann das in ganz Europa geschehen? Ich dachte, das deutsche Stromnetz ist sicher?«

»Ist es im Wesentlichen auch«, antwortete der Verbandsvertreter, wie Michelsen ihn insgeheim nannte. »Das zeigt sich schon daran, dass Deutschland als eines der letzten Länder die Versorgung verlor und als eines der ersten einzelnen Gebiete gerade wieder hochfährt. Aber das deutsche Netz ist keine Insel in Europa.«

Er tippte ein paar Tasten eines Computers, und auf der großen Projektionswand erschien eine Europakarte, die von einem dichten Netz verschieden gefärbter Linien überzogen wurde.

»Das hier ist eine Übersichtskarte der Stromnetze in Europa. Wie man unschwer erkennen kann, sind sie eng miteinander verbunden. «

»Es gibt also eigentlich kein deutsches Netz mehr«, konnte sich Michelsen den Einwand nicht verkneifen.

»Das würde ich so nicht sagen ...«

Sie registrierte den unfreundlichen Blick des Staatssekretärs, ließ sich davon jedoch nicht beirren. »Wie würden Sie es dann nennen, wenn eines der größten Übertragungsnetze mittlerweile einem niederländischen Unternehmen gehört?«

»Ich darf an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Deutschland bei den EU-Verhandlungen über die Entflechtung von Erzeugern und Überträgern bis zum Schluss gegen eine vollständige Trennung war und gemeinsam mit anderen Staaten Alternativen erreicht hat«, bemerkte Bädersdorf. »Wir haben immer angeführt, dass diese Struktur des europäischen Strommarkts das Management in Krisensituationen nicht gerade vereinfacht.«

Womit er leider recht hat, dachte Michelsen und ließ ihn erst einmal fortfahren.

Das Bild an der Wand wechselte zu einer blauen Grafik, auf der ein Netz von Linien Symbole von Kraftwerken, Umspannwerken, Fabriken und Wohnhäusern verband.

»Früher gab es nationale Energieversorger, die den Strom sowohl erzeugten als auch verteilten. Das Management der Gesamtversorgung lag in einer Hand. Durch die Liberalisierung des Strommarkts hat sich diese Struktur aber grundlegend verändert. Heute gibt es einerseits Stromerzeuger.«

Das Kraftwerk in der Grafik wechselte seine Farbe von Blau zu Rot.

»Andererseits gibt es Netzbetreiber.«

Die Verbindungslinien der Grafik färbten sich grün.

»Sozusagen dazwischengeschaltet sind nun außerdem« - in dem Netzwerk erschien ein weiteres Gebäudesymbol mit einem Eurozeichen - »Strombörsen. Dort handeln Stromerzeuger und Stromhändler die Preise aus. Die Stromversorgung besteht heute also aus vielen verschiedenen Akteuren, die sich in einem Fall wie dem vorliegenden erst einmal koordinieren müssen.«

Michelsen war hin- und hergerissen zwischen dem Ärger über das kaum verhohlene Plädoyer des Lobbyisten für eine Aufrechterhaltung der versteckten, nach wie vor existierenden Monopole und der Tatsache, dass einige seiner Argumente durchaus berechtigt waren. Trotzdem fühlte sie sich verpflichtet, seine Ausführungen zu ergänzen: »Und deren oberste Aufgabe ist nicht die optimale Versorgung von Bevölkerung und Industrie mit Energie, sondern das Erwirtschaften von Profit. Da gilt es viele verschiedene Interessen unter einen Hut zu bringen. Und zwar im Krisen- fall binnen Minuten.«

»Wir kennen die Ursache des Ausfalls noch nicht. Aber Sie können sicher sein, dass alle an einem Strang ziehen. Schließlich ist mit dieser Situation niemandem gedient.«

»Wieso kennen Sie die Ursache des Ausfalls nicht?«, fragte ein Kollege aus der Abteilung Öffentliche Sicherheit nach.

»Die Systeme sind längst viel zu komplex, um das sofort zu klären. Nach den Ausfällen der vergangenen Jahre hat es oft Monate gedauert, den genauen Grund zu finden. Und es waren immer verschiedene. Das Wetter, menschliches Versagen, veraltete Anlagen, sogar ein Sonnensturm war schon dabei.«

»Wie lange müssen wir mit der Wiederherstellung der Versorgung rechnen?«, fragte der Staatssekretär.

»Unseren Informationen nach sollten bis morgen früh die meisten Gebiete wieder Strom geliefert bekommen.«

»Ich will nicht permanent nur nörgeln«, warf Michelsen ein. »Aber wir reden hier von fast ganz Europa. Die Unternehmen haben keinerlei Erfahrung mit einer Krise solchen Ausmaßes.« Sie bemühte sich um einen beherrschten Ton. »Ich bin hier verantwortlich für Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz. Wenn morgen früh öffentliche Verkehrsmittel nicht fahren, Bahnhöfe und Flughäfen lahmliegen, Behörden und Schulen nicht geheizt werden können, die Wasserversorgung für weite Teile der Bevölkerung ebenso wenig gewährleistet ist wie Telekommunikation und Information, bekommen wir ein Riesenproblem. Jetzt können wir uns noch notdürftig darauf vorbereiten.«

»Wie wird die Versorgung denn wiederhergestellt?«, fragte der Innenminister.

Bädersdorf kam ihr zuvor: »Im Allgemeinen baut man rund um die Kraftwerke nach und nach kleine Netze auf, sorgt dafür, dass sie eine stabile Frequenz behalten, und vergrößert sie dann sukzessive. Dann beginnt man diese Teilnetze zusammenzuschließen und zu synchronisieren.«

»Wie lange dauern diese einzelnen Schritte?«

»Je nachdem, zwischen wenigen Sekunden bis zu ein paar Stunden für den Wiederaufbau. Die Synchronisation geht dann relativ schnell.«

»Ist aber eine heikle Angelegenheit, durch die es noch einmal zu Ausfällen kommen kann, oder?«, warf Michelsen ein.

»Das kommt nur sehr selten vor«, widersprach Bädersdorf. »Aber zugegeben, vielleicht dauert es dieses Mal etwas länger.«

»Gebiete in ganz Europa sind betroffen?«, fragte der Minister. »Stehen wir mit den anderen Ländern in Kontakt?«

»Wird derzeit hergestellt«, bestätigte Rhess.

»Gut, richten Sie einen Krisenstab ein und halten Sie mich auf dem Laufenden.« Der Minister wandte sich zum Gehen. »Schönen Abend noch, die Damen und Herren.«

Der hat gut reden, dachte Michelsen. Von wegen schöner Abend. Es würde eine lange Nacht werden.

Schiphol

Delayed. Delayed. Delayed.

Alle Fluggesellschaften hatten in der letzten Stunde Verspätungen angekündigt.

»Dauert das noch lange?«, fragte Bernadette, ihre Lieblingspuppe an die Brust gepresst.

»Lies doch«, forderte ihr Bruder sie wichtigtuerisch auf. »Da oben steht, dass unser Flug Verspätung hat.«

»Aber ich kann noch nicht lesen. Das weißt du doch.«

»Baby«, spottete Georges.

»Selber!«

»Baby! Baby!«

Bernadette fing zu greinen an. »Maman!«

»Schluss jetzt«, befahl François Bollard seinen Kindern. »Georges, hör auf, deine Schwester zu ärgern.«

»So sind wir erst um Mitternacht in Paris«, stöhnte Bollards Frau Marie. Sie sah müde aus.

Sie standen in einer großen Traube von Menschen vor den Anzeigetafeln. Ihr Flug nach Paris hätte vor einer Stunde abheben sollen. Die neue Startzeit war auf 22:00 Uhr festgelegt. Jetzt spürte auch Bollard die Erschöpfung nach der langen Arbeitswoche. Eigentlich wollte er nur noch in seinem weichen, warmen Bett liegen und schlafen. Stattdessen standen sie sich auf einem der größten Flughäfen Europas die Füße in den Bauch. Die Kinder waren aufgekratzt. Sie freuten sich auf ihre Freunde und Großeltern in Paris. Je länger sie warten mussten, desto unleidlicher wurden sie. Bollard fragte sich, was sie machen sollten, wenn der Abflug noch einmal verschoben wurde.

Die langen Sitzreihen in den Wartezonen waren überfüllt. Dazwischen saßen die Menschen auf ihren Koffern. An den Theken der Fast-Food-Restaurants stauten sich die Schlangen. Bollard sah sich um, ob er irgendwo ein ruhiges Plätzchen für sie fand, doch das Gedränge war dafür mittlerweile viel zu groß.

»Was steht da jetzt?«, fragte Bernadette.

»Wieso?«

»Na toll«, hörte Bollard seine Frau sagen und richtete seinen Blick auf die Anzeige.

Cancelled.

Cancelled.

Cancelled.

Paris

Lauren Shannon hielt mit der Kamera auf die Männer vor ihr. James Turner, Korrespondent von CNN in Frankreich, streckte seinem Gesprächspartner das Mikrofon unter die Nase.

»Ich stehe hier vor der Zentrale der Pariser Feuerwehr an der Place Jules Renard«, sagte Turner. »Bei mir ist jetzt François Liscasse, Général de division, Leiter der Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, wie die Feuerwehr in der französischen Hauptstadt heißt.«

Im Licht des Scheinwerfers leuchteten die Schneeflocken wie Glühwürmchen.

Turner wandte sich an Liscasse.

»Général Liscasse, seit über fünf Stunden ist Paris ohne Strom. Gibt es schon Informationen, wie lange dieser Zustand noch anhalten wird?«

Liscasse trug trotz des Wetters nur eine blaue Uniform. Seine Kappe ließ Shannon an de Gaulle denken und erinnerte sie daran, dass die Pariser Feuerwehr eine militärische Einheit war, die dem Innenministerium unterstand.

»Darüber kann ich im Moment keine Informationen geben. In ganz Paris und Umgebung sind alle verfügbaren Männer unterwegs, mehrere Tausend. Immerhin besitzen wir nach New York die größte Feuerwehreinheit der Welt. Die Pariser Bevölkerung kann sich deshalb selbst unter diesen Umständen sicher fühlen. Zurzeit sind wir damit beschäftigt, Menschen aus U-Bahnen und Fahrstühlen zu befreien. Außerdem kam es zu vielen Verkehrsunfällen und vereinzelt zu Bränden.«

»Général Liscasse, wissen Sie, wie viele Menschen etwa noch festsitzen?«

»Wir haben bereits Tausende befreit. Wie viele noch ausharren müssen, ist schlecht einzuschätzen. Erschwerend kommt hinzu, dass uns viele Menschen in Fahrstühlen wegen der überlasteten Mobilfunknetze nicht erreichen und uns über ihre Notlage informieren können. Deshalb müssen sich unsere Mannschaften von Haus zu Haus durcharbeiten.«

»Das heißt, manche müssen bis morgen früh auf ihre Rettung warten?«

»Wir gehen davon aus, dass der Strom bald wieder zurückkehrt. Aber wir werden jeden Einzelnen befreien, dafür verbürge ich mich.«

»Général ...«

»Danke. Entschuldigen Sie bitte, ich muss jetzt weiterarbeiten.«

Turner überspielte die Abfuhr routiniert mit einem Blick in die Kamera. »James Turner, in der ›Nacht ohne Strom‹ aus Paris. «

Turner gab Shannon das Zeichen zum Cut und verabschiedete sich von dem Rücken, der ihm ohne ein weiteres Wort zugewandt worden war. Er zog den Fellkragen seiner Jacke höher und sagte zu Shannon: »Ich will endlich etwas von diesen Typen aus dem Innenministerium wissen. Los, da fahren wir jetzt hin.«

Als Turners Kamerafrau und Chauffeurin hatte Shannon gelernt, sich geschickt durch den Pariser Stadtverkehr zu schlängeln. Das Verkehrschaos vor wenigen Stunden hatte sich zwar beruhigt, trotzdem benötigten sie für die kurze Strecke über zwanzig Minuten.

»Schon wieder kein Netz!«, fluchte Turner und schleuderte das Handy vor seine Füße.

Shannon fuhr ungerührt weiter. Nur gelegentlich passierten sie beleuchtete Häuser, die übrige Stadt lag im Dunklen. Schon lange vor dem Ministerium war die Rue de Miromesnil gesperrt. Shannon parkte das Auto kurzerhand in einer Ausfahrt.

Seit zwei Jahren lebte Shannon in Paris. Auf einer Weltreise nach dem College war sie hier hängen geblieben. Anfangs wollte sie noch Journalismus studieren, doch dann bekam sie den Job als Kamerafrau für Turner, der zu viel Zeit fraß. Turner war zwar ein arroganter Mistkerl, der sich für Bob Woodward hielt, aber Shannon war viel herumgekommen und hatte eine Menge gelernt. Längst war sie die bessere Rechercheurin, fand die besseren Geschichten und wusste, wie man sie erzählen musste. Doch vor die Kamera würde Turner sie nicht lassen. In ihrer mageren Freizeit gestaltete sie deshalb eigene Beiträge und stellte sie auf You-Tube ins Netz.

Zu Fuß eilten sie auf die Absperrung zu, die von Polizisten bewacht wurde.

»Presse«, erklärte Turner und zeigte seinen Ausweis.

»Tut mir leid«, meinte der Uniformierte nur.

Turner versuchte es mit den üblichen Argumenten, doch der Mann und seine Kollegen wollten ihn ebenso wenig durchlassen wie drei andere Journalistenteams, die mittlerweile eingetroffen waren.

»Auf die Seite, bitte«, forderte ihn der Polizist auf.

Shannon sah die Scheinwerfer mehrerer Autos auf sie zukommen.

Ohne zu bremsen, fuhren die Wagen an ihnen vorbei durch die schmale Lücke, die von den Polizisten schnell freigeräumt worden war. Shannon hielt mit der Kamera drauf, schwenkte mit, konnte hinter den abgedunkelten Scheiben aber nichts erkennen.

»Und?«, fragte Turner.

»Ich bin froh, dass ich den Schwenk geschafft habe«, erwiderte Shannon. »Fürs Hingucken warst du zuständig. Wer war es denn?«

»Keine Ahnung, zu dunkel.«

Shannon klappte das kleine Display auf und ließ die Szene durchlaufen.

»Da ist ein Gesicht«, stellte sie fest. »Aber der Bildschirm ist zu klein. Müssen wir im Studio näher ranholen. Vielleicht sehen wir dann mehr.«

Saint-Laurent-Nouan

»Verdammter Mist«, schimpfte seine Frau Isabelle, während sich Yves Marpeaux die dicke Jacke über den warmen Wollpullover zog. »Mein Mann arbeitet in einem Kraftwerk, und wir sitzen hier nur fünfzehn Kilometer davon entfernt ohne Licht und Strom.«

Mit den vielen Schichten von Pullovern und Jacken wirkte sie im Licht der Kerze noch unförmiger als sonst.

»Was soll ich denn machen?«, brummte er und zuckte mit den Schultern. Er war froh, endlich hinauszukommen. Seit Stunden lag sie ihm damit in den Ohren.

»Bei den Kindern ist es genauso«, wiederholte sie wie unzählige Male zuvor.

Zum Glück hatten sie sich nie ein neumodisches Telefon angeschafft, das auf Strom aus der Steckdose angewiesen war. Erreicht hatte sie ihr Sohn eineinhalb Stunden nach dem Stromausfall schließlich allerdings am Handy, ein paar Minuten später die Tochter. Sein Sohn lebte mit seiner Familie in der Nähe von Orléans, die Tochter bei Paris. »Ich versuche seit einer Ewigkeit, durchzukommen«, hatte sie erklärt. »Aber die Mobilfunknetze ...«

Marpeaux hatte ihnen auch nicht mehr sagen können, außer, dass sie ebenfalls keinen Strom hatten.

»Du kannst dir vorstellen, wie deine Mutter jammert.«

Er schloss die Tür hinter sich und ließ seine Frau im kalten, finsteren Haus zurück. Draußen stieg sein Atem als weiße Wolke hoch. Der Himmel war sternenklar.

Der Renault startete problemlos. Unterwegs suchte Marpeaux im Radio nach neuen Nachrichten. Viele Sender waren verstummt, einige wenige brachten Musik oder dieselben Meldungen, die Marpeaux schon im Internet gelesen hatte, solange es noch funktioniert hatte. Schließlich gab er auf.

Die dunkle Winterlandschaft mit ihren kahlen Feldern und entlaubten Bäumen ließ kaum erahnen, dass er durch eines der beliebtesten Urlaubsgebiete Frankreichs fuhr. Ab dem Frühjahr würden wieder Millionen von Touristen aus dem In- und Ausland die Region überschwemmen, um in den Hügeln entlang der Loire auf den Spuren vergangener Adelsgeschlechter die berühmten Schlösser zu besuchen, Wein zu kaufen und hier, im Herzen Frankreichs, einen Hauch Savoir-vivre zu schnuppern. Marpeaux war vor fünfundzwanzig Jahren in die Region gekommen, nicht wegen ihrer Schönheit, sondern weil er als Ingenieur im Atomkraftwerk Saint-Laurent eine gut bezahlte Stelle angeboten bekommen hatte.

Nach zwanzig Minuten Fahrt tauchte vor ihm die Silhouette des Städtchens Saint-Laurent-Nouan auf, ungewohnt dunkel in dieser Nacht, ohne Lichter in den Fenstern oder Straßenbeleuchtung. Wie zum Hohn - wenn auch geisterhaft schwach - beleuchtet erhoben sich dahinter die mächtigen Kühltürme des Kraftwerks. Seltsam eigentlich, dachte er beim Anblick der Kolosse wieder einmal, dass wir die Grundidee dieser Technik seit zweihundert Jahren nicht weiterentwickelt oder durch modernere abgelöst haben. War ein Atomkraftwerk im Prinzip doch nichts anderes als eine gigantische Dampfmaschine, wie man sie seit dem frühen achtzehnten Jahrhundert einsetzte. Nur verwendeten sie heute statt Holz als Brennstoff spaltbares Uran oder Plutonium und trieben damit die Generatoren an.

Mit etwas weniger als einer Leistung von eintausend Megawatt gehörte die Anlage zu den kleineren des Landes. Die zwei Druckwasserreaktoren lagen direkt an der Loire, aus der sie ihre Kühlflüssigkeit bezogen. Als Marpeaux Ende der Achtzigerjahre in dem Komplex zu arbeiten begonnen hatte, waren noch die beiden älteren UNGG-Reaktoren auf dem Gelände in Betrieb gewesen. Der schwere Zwischenfall, bei dem ein Brennelement geschmolzen war, das Gebäude kontaminiert und das Kraftwerk für zweieinhalb Jahre lahmgelegt hatte, lag damals bereits sieben Jahre zurück. Anfang der Neunzigerjahre hatte Electricité de France die beiden älteren Blöcke stillgelegt.

Marpeaux passierte die Sicherheitskontrolle am Eingang und parkte den Wagen an demselben Platz, an dem er vor fünfzehn Stunden eingestiegen war, nachdem er die Leitung der Nachtschicht an den Kollegen von der Vormittagsschicht übergeben hatte.

Frankreich bezog achtzig Prozent seines Stroms aus Atomkraftwerken. Wenn die Nachrichten der vergangenen Stunden stimmten und das Netz fast vollständig zusammengebrochen war, waren die meisten Reaktoren notabgeschaltet worden, überlegte Marpeaux. Der Automatismus würde die Steuerelemente zwischen die Brennstäbe senken und damit die nukleare Kettenreaktion weitestgehend stoppen. Dank seiner Tätigkeit wusste er seit Jahrzehnten, was vielen Menschen nicht, oder wenigstens bis zur Katastrophe in Fukushima nicht, bewusst gewesen war, dass ein abgeschalteter Reaktor weiterhin Hitze produzierte und gekühlt werden musste. Auch wenn es nur etwa zehn Prozent der Temperatur des Normalbetriebs waren, so genügten sie doch, um einen ungekühlten Reaktorkern zum Schmelzen zu bringen und zu einem GAU zu führen. Normalerweise stammte die Energie für die Sicherheits- und Kühlsysteme aus dem öffentlichen Stromnetz. Fiel dieses aus, sprangen die Notsysteme ein. Davon besaß die Anlage in Saint-Laurent pro Block drei voneinander unabhängige, die jeweils von Dieselmotoren gespeist wurden. Deren Vorräte waren auf mindestens eine Woche Betrieb angelegt.

Als er die Tür zum Leitstand öffnete, hörte er das aufgeregte Piepen und Heulen verschiedener Warntöne. Seit fast zwanzig Jahren war Marpeaux Reaktorfahrer, seit bald acht Jahren leitete er eine der drei Schichten pro Tag. Solche Situationen beschleunigten seinen Puls schon lange nicht mehr. Als er den Raum mit Hunderten Lichtern und Anzeigen betrat, saß und stand ein Dutzend Reaktorfahrer ruhig und konzentriert an ihren Plätzen. Einige kontrollierten die Zahlen, Zeiger und Leuchten vor sich, andere schlugen in ziegeldicken Schwarten nach, was die Signale im Detail bedeuteten und wovon sie ausgelöst worden waren. Lauter erfahrene Männer, die mindestens zwei Wochen pro Jahr in Übungsleitständen jeden nur denkbaren Ernstfall trainieren mussten. Der momentane Schichtleiter begrüßte ihn mit einem Handschlag.

»Was ist los?«

»Ein Diesel von Block 2 ist ausgefallen. Gleich zu Beginn.«

»Die anderen laufen?«

»Problemlos.«

Marpeaux konnte nicht anders, als an schwere Zwischenfälle mit der Notstromversorgung zu denken. 2006 im schwedischen Kraftwerk Forsmark etwa, als die Mannschaft über zwanzig Minuten lang nicht gewusst hatte, was vor sich ging. Die darauf folgenden Untersuchungen waren zu sehr unterschiedlichen Schlüssen gekommen. Während der Betreiber ebenso wie die schwedische und die finnische Strahlenschutzbehörde darauf beharrten, dass zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestanden habe, meinten andere Analysten und Beobachter, darunter ein ehemaliger Konstruktionsleiter des Kraftwerks, dass die Anlage unmittelbar vor einem GAU gestanden habe.

Andererseits hatten sie selbst bei Zwischenfällen schon bis zu einer Stunde lang im Dunklen getappt, und danach hatte sich alles als so harmlos herausgestellt, dass sie die Ereignisse nicht einmal an die Behörden oder die Internationale Atomenergie-Organisation in Wien gemeldet hatten. Trotzdem bereitete Marpeaux die Ahnungslosigkeit der Kollegen Unbehagen.

»Hat es was mit dem Test zu tun?«

Vor drei Tagen hatten sie zwei der Notstromsysteme überprüft.

Der Schichtleiter zuckte mit den Schultern.

»Du weißt ja, wie das ist. Das wissen wir vielleicht in zwei Monaten, wenn wir alles untersucht und rekonstruiert haben.«

Nach und nach trudelten die Männer aus der Schicht von Marpeaux ein und tauschten sich mit ihren Vorgängern aus. Angeregte Diskussionen entstanden, führten aber zu keinen Ergebnissen. Einige der Anzeigen beendeten ihre Warnungen, dafür sprangen andere an.

Marpeaux wies zwei seiner Männer an, die Dieselpanne genauer zu untersuchen, dann konzentrierte er sich auf die Instrumente.

Mailand

»Tief ein- und ausatmen«, verlangte die Ärztin.

Kalt drückte das Stethoskop auf Manzanos Rücken.

»Ich sage Ihnen doch, es geht mir gut«, beteuerte er.

Die Ärztin, eine junge Frau, die gut in eine TV-Serie gepasst hätte, stellte sich vor ihn und leuchtete mit einer kleinen Stablampe in Manzanos Auge.

»Kopfschmerzen? Schwindel? Benommenheit?«

»Nein, nichts.«

Manzano saß mit nacktem Oberkörper auf einer Liege in einem winzigen Raum der Ambulanz des Ospedale Maggiore di Milano. Obwohl er nach einer Sekundenbewusstlosigkeit noch am Unfallort wieder aufgewacht war, hatten die Rettungssanitäter darauf bestanden, ihn mitzunehmen. Sein Wagen war ohnehin Schrott, um den würde sich erst einmal die Feuerwehr kümmern. Aber er musste daran denken, sich für nächste Woche einen Leihwagen zu besorgen, damit er seine Kundenbesuche machen konnte, schließlich konnten deren Computerprobleme nicht warten.

Auf der Fahrt mit Blaulicht hatte Manzano versucht, etwas über das Schicksal der zwei anderen Unfallopfer herauszufinden. Die Sanitäter wussten nichts oder wollten es nicht sagen. Sie hatten ihn an der Aufnahme der Klinik abgeliefert, wo er fast eine Stunde warten musste, bis er aufgerufen wurde.

»Mund auf.«

Manzano gehorchte, und die Ärztin inspizierte seinen Rachen. Was das bei einer kleinen Platzwunde am Kopf bringen sollte, blieb ihm ein Rätsel.

»Flicken Sie das da oben zusammen und lassen Sie mich nach Hause«, forderte er sie auf.

»Ist dort jemand, der sich um Sie kümmert?«

© der deutschen Originalausgabe 2012 by Blanvalet Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Manzano musste nicht lange nachdenken. Mit fliegenden Fingern öffnete er den Sicherheitsgurt, tastete nach seinem Mobiltelefon und sprang aus dem Wagen. Erste-Hilfe-Koffer und Pannendreieck fand er im Kofferraum. Er hatte zwar keine Ahnung von Erster Hilfe - seit der Führerscheinprüfung vor fünfundzwanzig Jahren beschränkten sich seine medizinischen Einsätze darauf, ein Pflaster zu kleben oder einen Kater zu bekämpfen -, trotzdem riss er Koffer und Dreieck an sich und rannte los. Im Vorbeilaufen sah er seinen Wagen. Von der linken Vorderseite und dem Kühlergrill hatte der Lkw nicht viel übrig gelassen, das linke Vorderrad tief in den Blechsalat gedrückt. Der Wagen war Schrott.

Die Fahrertür des Lkws stand offen. Manzano lief um das Führerhaus und erstarrte.

Die Lichter der Autos auf der Gegenfahrbahn schufen eine gespenstische Stimmung. Auch hier war es vereinzelt zu Zusammenstößen gekommen, der Verkehr stand. Der blassgrüne Klein wagen war zusammengequetscht auf die Breite des Fahrersitzes und klemmte schräg unter der Stoßstange des Lastkraftwagens. Aus seiner Kühlerhaube, oder dem, was davon übrig war, stieg Dampf und hüllte die Szenerie ein. An der völlig verzogenen Fahrertür rüttelte ein stämmiger, kleiner Mann in einer gefütterten, ärmellosen Jacke. Der Lastwagenfahrer, vermutete Manzano. Er konnte sehen, dass der Mann schrie, doch das allgemeine Hupkonzert übertönte ihn. Weitere Menschen eilten zu der Unfallstelle. Manzano stürzte zum Wagen. Was er sah, ließ ihn wanken.

Der Aufprall hatte den Fahrersitz aus seiner Verankerung gerissen und der Beifahrerin buchstäblich auf den Schoß gesetzt. Der Fahrer hing leblos im Sicherheitsgurt, den Kopf seltsam verdreht, vor sich den schlaffen Airbag. Von der Beifahrerin waren nur ein Arm und der Kopf zu sehen. Das Gesicht war blutverschmiert, die geschlossenen Lider flatterten. Ihre Lippen bewegten sich fast unmerklich.

Die Bemühungen des Lastwagenfahrers blieben vergeblich.

»Ambulanza!«, schrie Manzano dem Lastwagenfahrer zu. »Rufen Sie einen Krankenwagen!«

Die verletzte Beifahrerin flüsterte noch immer, Manzano verstand nichts. Verzweifelt suchte er nach einem Lebenszeichen im Gesicht des Fahrers. Durch das zerbrochene Fenster griff er an dessen Hals. Puls fühlt man nicht am Handgelenk, so viel hatte Manzano sich gemerkt. Er fand nichts. Er tastete den Hals weiter ab, als der Kopf noch ein undenkbares Stück weiter nach vorne fiel. Entsetzt fuhr Manzano zurück, kämpfte gegen den Brechreiz an.

»Kein Netz!«, rief der Lastwagenfahrer.

Die Lippen der Beifahrerin bewegten sich nicht mehr. Nur kleine blutige Bläschen im Mundwinkel, die sich bei jedem Atemzug neu bildeten, zeugten davon, dass sie noch lebte.

»Der Krankenwagen! Hat jemand einen gerufen?«

»Schon geschehen!«, antwortete ein Mann in einem Anzug, auf dessen Schultern sich Schneeflocken sammelten.

Manzano wusste nicht, ob die Nässe in seinem Gesicht nur vom Schnee herrührte oder von Tränen.

Mittlerweile hatten sich so viele Schaulustige eingefunden, dass die Lichter der Autos nur noch als schmale Streifen an die Unfallstelle drangen. Sie standen im Schneegestöber und gafften.

Manzano schrie, sie sollten verschwinden, doch keiner rührte sich von der Stelle, schien ihn überhaupt zu hören. Erst jetzt bemerkte er, was er vor dem Unfall nur unbewusst wahrgenommen hatte. Die Straßenbeleuchtung war ausgefallen. Deshalb war es so dunkel. Überhaupt wirkte die Nacht finsterer als sonst. Da begriff er, dass auch aus kaum einem Gebäude auf der Piazza Napoli und den einmündenden Straßen Fenster oder Leuchtreklamen strahlten. Nur in zwei entfernten Häusern entdeckte er Lichter.

»Himmel, wie sehen Sie denn aus?«, fragte ihn ein Mann im Anorak. »Waren Sie in dem Wagen?«

Manzano schüttelte den Kopf. »Weshalb?«

Er zeigte auf Manzanos linke Schläfe. »Sie brauchen einen Arzt. Setzen Sie sich.«

Nun spürte auch Manzano die pochende Stelle an seinem Kopf, aus der es warm seinen Hals hinabsickerte. Seine Hände waren voller Blut, er wusste nicht, ob von den Unfallopfern oder von ihm selbst. Ihm wurde schwindelig.

Das Hupkonzert hatte sich abgeschwächt. Am lautesten klang das nicht enden wollende Hupen aus den Überresten des blassgrünen Autos neben ihm. Während Manzano gegen die Karosserie taumelte und sich vergeblich gegen das Schwinden seiner Sinne wehrte, gellte der Ton wie ein letzter, lang gezogener Hilfe- schrei in die Nacht.

Rom

Das Signal piepte ohne Unterbrechung, dazu blinkte eine ganze Batterie von Lichtern auf den Monitoren vor Valentina Condotto.

»Keine Ahnung, was da los ist!«, rief sie und hieb hektisch auf die Tasten ein. »Auf einmal springt die Frequenz schlagartig hoch, und dann erfolgt die automatische Abschaltung. Ganz Norditalien ist weg! Einfach so, ohne Vorwarnung!«

Vor drei Jahren war Condotto als System Operator zum Team des Kontrollzentrums von Terna am Rande Roms gestoßen. Seit dem steuerte sie acht Stunden täglich den Stromfluss in Italiens Übertragungsnetzen, dazu den Stromaustausch mit den Netzen der Nachbarländer.

Als sie den Raum mit seinen Mediawänden und vielen Bildschirmen zum ersten Mal betreten hatte, hatte sie das Gefühl, in die Kulissen eines James-Bond-Films geraten zu sein. Auf der sechs mal zwei Meter großen Projektionswand vor ihr leuchteten bunte Linien und Kästchen auf schwarzem Grund. Das italie nische Stromnetz. Links und rechts davon Monitore mit den aktuellen Daten aus den Netzen. Auf Condottos Schreibtisch vier kleinere Bildschirme mit noch mehr Zahlenreihen, Kurven, Diagrammen.

»Das restliche Land hat auf Gelb gestellt«, rief ihr Kollege, Grid Operator Giuseppe Santrelli, zurück. »Ich habe Mailand in der Leitung. Sie wollen wieder hochfahren, bekommen aber keine stabile Frequenz von Enel. Sie fragen, ob wir was tun können.«

Condotto verfluchte die Grippewelle. Eigentlich sollte sie längst zu Hause sein. Aber ihr Kollege von der nächsten Schicht hatte sich krankgemeldet, und der vorgesehene Ersatz lag bereits seit Tagen im Bett. Blieb nur sie, trotz ihrer Müdigkeit.

»Sizilien ist jetzt auch rot!«

Ampelsystem: Bei Grün war mit dem Netz alles in Ordnung. Gelb bedeutete Schwierigkeiten. Rot - Blackout. Dank des europaweiten Warnsystems wusste jeder System Operator zu jeder Zeit, wenn irgendwo im Stromnetz die Gefahr einer Krise drohte. In Zeiten völliger internationaler Vernetzung, auch des Stromnetzes, eine absolute Notwendigkeit.

Die umliegenden Länder sahen gut aus.

»Ich sehe zu, dass ich was zu den Franzosen, Schweizern, Österreichern und Slowenen rüberleite.«

Das sensible Gleichgewicht der Netze litt ohnehin schon unter dem kalten Februar. Wie jeden Winter führten die Flüsse Tiefststände. Die Produktion der Wasserkraftwerke hatte sich fast halbiert. Die allwinterliche russische Drosselung der Gaslieferungen dauerte schon drei Wochen an und führte zu ernsthaften Engpässen vor allem in Mitteleuropa. Besonders zu den Spitzenlastzeiten mittags und abends mussten sie Kraftwerkskapazitäten zuschalten und Strom importieren. Den Großteil dieser Prozesse steuerten Computer. In Millisekunden regulierten sie den Stromfluss, den Operatoren in den Leitstellen war die Letztüberwachung vorbehalten. Dabei durften sie die Netzfrequenz von fünfzig Hertz nur geringfügig schwanken lassen, sonst drohten schwere Schäden an den Generatoren. Bei größeren Schwankungen schalteten die Rechner automatisch Teile des Netzes ab.

Ein rot leuchtendes Areal auf der großen Projektionswand zeigte Condotto, dass die Computer fast alle Gebiete nördlich von Latium und den Abruzzen vom Netz genommen hatten. Sizilien war ebenfalls betroffen. Nur die untere Hälfte des Stiefels wurde noch mit Strom versorgt. Über dreißig Millionen Menschen saßen im Dunklen.

Auf einen Schlag drängte mehr Strom ins restliche Netz, löste gefährliche Frequenzschwankungen aus und führte zu weiteren automatischen Abschaltungen.

»Wupp! Und weg sind sie«, bemerkte Santrelli lakonisch. »Kalabrien, Basilikata, Teile Apuliens und Kampaniens auf Rot. Restliche Betriebsregionen auf Gelb. Und sieh mal! Die Franzosen und Österreicher haben ebenfalls Probleme!«

»Unseretwegen?«, fragte Condotto nervös.

»Keine Ahnung. Ich sehe nur, dass die Schweizer einige Gebiete im Süden jetzt auch auf Gelb haben. Und seltsamerweise auch Schweden.«

Condotto fluchte. Wie konnte Santrelli nur so gelassen bleiben? Die Frequenzkurve stieg erneut an. Rasend schnell jagte die überschüssige Energie durch das weitverzweigte Geflecht, suchte Abnehmer ihrer unbändigen Kraft. Irgendwo musste sich diese menschengemachte Gewalt entladen. Fieberhaft suchte Condotto nach einem Ausgang, an dem der gefangene Blitz keinen Schaden anrichten konnte. Und wie es schien, war sie mit diesem Problem nicht allein.

Ybbs-Persenbeug

Herwig Oberstätter sah von dem Schaltkasten auf, hörte noch einmal hin. Weit über ihm spannte sich die Decke der Kraftwerkshalle, hoch wie ein gotischer Dom, aus Stahl und Beton gebaut, und warf das Dröhnen der Generatoren unter ihm zurück in den Raum.

Von dem schmalen Metallsteg, der die Halle des Südkraftwerks in halber Höhe umlief, blickte er auf die drei roten Generatoren. Ihre Gehäuse standen wie haushohe Zylinder hintereinandergereiht und bildeten doch nur die Spitze der Maschinenkonstruktion. Von außen glichen sie massiven, unverrückbaren Giganten, dennoch spürte er die Energie, die in ihrem Inneren tobte. Angetrieben von baumdicken Stahlwellen, die sie mit den darunterliegenden Kaplan-Turbinen verbanden, wirbelten in jedem einzelnen tonnenschwere Magneten, Kilometer gewickelten Drahts, mehrere hundert Umdrehungen pro Minute. Ein umlaufendes Magnetfeld entstand und induzierte in den Leitern des Stators elektrische Spannung. So wurde aus Bewegungsenergie elektrische Energie. Trotz seines Maschinenbaustudiums hatte Oberstätter dieses Wunder nie völlig verstanden. Von hier aus floss die Kraft, die das moderne Leben antrieb. Über Hochspannungsleitungen, Umspannwerke und Leitungen mit geringerer Spannung bis in die entlegenste Hütte des Landes. In dem Augenblick, in dem diese Kraft versiegte, erstarrte die Welt da draußen.

Dutzende Meter unter ihm strömte die Donau mit mehr als eintausend Kubikmeter pro Sekunde durch die lastwagengroßen Turbinenschaufeln, und auch wenn der Fluss zu dieser Jahreszeit seinen Tiefstand erreicht hatte, lieferten sie immer noch die Hälfte der möglichen Höchstleistung.

Schon als Schulkind hatte Oberstätter gelernt, dass das Kraftwerk Ybbs-Persenbeug aus den Fünfzigerjahren des zwanzigsten Jahrhunderts eines der ersten und größten Donaukraftwerke Österreichs war. Zwischen Ybbs und Persenbeug in Niederösterreich staute die vierhundertsechzig Meter lange Staumauer den Fluss auf einer Länge von rund vierunddreißig Kilometer bis zu elf Meter hoch, aber das hatte er erst erfahren, als er vor neun Jahren hier zu arbeiten begonnen hatte. Seither kontrollierte und wartete er die roten Riesen, als wären es seine eigenen Kinder.

Er hörte noch einmal hin. In neun Jahren lernte man seine Maschinen kennen. Da war etwas, das er noch nicht genau einordnen konnte.

Es war Freitagabend, die Menschen kamen von der Arbeit nach Hause, brauchten Wärme und Licht und sorgten damit für den höchsten Stromverbrauch im Lauf des Tages. Österreichs Kraftwerke liefen auf Hochtouren, trotzdem war es um diese Zeit notwendig, Strom zu importieren. Da elektrische Energie kaum gespeichert werden kann, mussten Menschen wie er in Kraftwerken auf der ganzen Welt immer genau so viel erzeugen, wie gerade gebraucht wurde. Dabei provozierte der ständige Wechsel im Verhalten der Stromverbraucher laufend Frequenzänderungen. Verantwortlich für die gleichmäßige Frequenz in den Netzen waren unter anderem die Generatoren mit ihrer Drehgeschwindigkeit.

Mit einem Mal war ihm klar, was er hörte. Er griff zu seinem Funkgerät und rief die Kollegen im Schaltraum an.

»Hier stimmt was nicht!«

Durch das statische Rauschen und Knacken des Lautsprechers hörte er die Stimme seines Kollegen.

»Sehen wir auch! Wir haben einen plötzlichen Frequenzabfall im Netz!«

Das Dröhnen in der Halle wurde lauter, durchsetzt von einem unregelmäßigen Stampfen. Oberstätter beobachtete nervös die großen Zylinder und rief in das Mikrofon: »Das klingt aber eher nach Überfrequenz! Die gehen in die Knie! Tut etwas!«

Was faselten die da von Frequenzabfall? Diese Generatoren waren über-, nicht unterlastet. Wer sollte auf einmal so viel Strom verbrauchen? Die Generatoren verhielten sich genau umgekehrt. Als ob da draußen gerade eine Menge Verbraucher weggefallen waren. Wenn die Frequenz im Stromnetz so instabil war, dass sie sogar ihre Generatoren erreichte, gab es da draußen gröbere Probleme. War irgendwo großflächig der Strom ausgefallen? Dann saßen jetzt Zehntausende Österreicher im Dunklen.

Entsetzt verfolgte Oberstätter, wie die roten Riesen erst zu vibrieren, dann zu springen begannen. Wurde die Drehzahl zu hoch, zerstörte ihre eigene Fliehkraft die Maschinen. Zeit für eine automatische Notabschaltung.

»Abdrehen!«, brüllte Oberstätter ins Funkgerät, »oder uns fliegt hier alles um die Ohren!«

Fasziniert erstarrte Oberstätter angesichts dieser kaum mehr gebändigten Kraft, deren Lärm nun alles übertönte. Die drei Megamaschinen hoben und senkten sich unregelmäßig, und er wartete nur darauf, dass sie wie das Ventil eines Druckkessels nach oben durch die Hallendecke schossen.

Dann wurde es schlagartig leiser.

Oberstätter spürte, wie die Vibrationen nachließen. Die Erschütterungen konnten nur Sekunden angedauert haben. Ihm waren sie wie eine Ewigkeit vorgekommen.

Die plötzliche Stille war gespenstisch. Erst jetzt realisierte er, dass der Raum nicht mehr von den Neonröhren beleuchtet wurde. Nur die Bildschirme und die Notlichter glommen noch.

Die Maschinen waren gestoppt. Vermutlich war es soeben in halb Niederösterreich dunkel geworden. Erst jetzt fühlte er den Schweiß auf seiner Stirn.

»Okay, ist noch einmal alles gut gegangen!«, sagte er etwas ruhiger in sein Funkgerät. »Was war denn da oben los? Wieso habt ihr nicht früher abgeschaltet?«

»Wieso abschalten? Wir hatten einen Frequenzabfall und mussten mehr Wasser durchschicken.«

»Das klang hier anders. Wir müssen so schnell wie möglich wieder hochfahren und synchronisieren.«

»Ich weiß nicht, ob das so einfach wird«, antwortete die knackende Stimme aus dem Hörer. »Komm mal her und sieh dir das an. Wir sind hier nicht die Einzigen, denen es so geht.«

Brauweiler

»Schweden, Norwegen und Finnland im Norden, Italien und die Schweiz im Süden sind weg«, erklärte der Operator, dem Jochen Pewalski gerade über die Schulter sah. »Ebenso Teile der Nachbarstaaten Dänemark, Frankreich, Österreich, aber auch von Slowenien, Kroatien und Serbien. E.ON meldet ein paar Ausfälle, Vattenfall und EnBW stehen komplett auf Gelb. Die Franzosen, Polen, Tschechen und Ungarn auch. Und Flecken auf den Britischen Inseln.«

Jochen Pewalski, Leiter der Systemführung Netze der Amprion GmbH, arbeitete seit über dreißig Jahren in dem Komplex nahe Köln, der 1928 als Schaltzentrale für das Übertragungsnetz des damaligen Rheinischen Westfälischen Elektrizitätswerks RWE entstand und lange als »Hauptschaltleitung Brauweiler« bekannt gewesen war. Die riesige Tafel, sechzehn mal vier Meter groß, mit den roten, gelben und grünen Linien sowie die zahlreichen Bildschirme an den Arbeitsplätzen der Operatoren erinnerten ihn jeden Tag an die Verantwortung, die er und seine Mannschaft in diesem Raum trugen.

In Brauweiler überwachten, steuerten und führten sie das gesamte Übertragungsnetz von Amprion, einem der vier großen deutschen und damit auch einem der größten europäischen Netze, für die Spannungsebenen 380 kV und 220 kV.

Dazu koordinierten sie den Verbundverkehr der vier großen Übertragungsnetzbetreiber für ganz Deutschland. Außerdem oblag ihnen die Koordination und Systembilanzierung für den gesamten nördlichen Teil des europäischen Übertragungsnetzes. Dazu gehörten Belgien, Bulgarien, Deutschland, Niederlande, Österreich, Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechien und Ungarn.

Seit der Liberalisierung der Strommärkte vor einigen Jahren waren diese Aufgaben immer wichtiger und gleichzeitig immer komplexer geworden. Strom schoss heute mehr denn je quer durch ganz Europa, von dort, wo er erzeugt wurde, dahin, wo gerade Bedarf herrschte. Konnten etwa die Österreicher mit i hren Wasserkraftwerken während der Spitzenlastzeiten am Abend nicht genug Elektrizität erzeugen, floss einfach die Energie slowakischer Atomkraftwerke in die Haushalte der Alpenrepublik. Ein paar Stunden später halfen kalorische Kraftwerke aus Spanien den Franzosen aus der abendlichen Belastung. Ein ständiges Geben und Nehmen. So verteilte sich die Elektrizität laufend gleichmäßig in ganz Europa, über die Hochspannungsnetze bis in die regionalen Verteilernetze, und wahrte das sensible Gleichgewicht zwischen Stromerzeugern und Konsumenten.

Doch genau dieses Gleichgewicht war in einigen Teilen Europas aus den Fugen geraten, befürchtete Pewalski.

»Das ist schlimmer als 2006«, stöhnte ein zweiter Operator.

Pewalski erinnerte sich, dass der Mann dabei gewesen war, als E.ON am Abend des 4. November 2006 ohne Vorwarnung der Nachbarnetze eine Höchstspannungsleitung ausgeschaltet hatte. Ein Kreuzfahrtschiff aus der Binnenwerft Papenburg sollte gefahrlos durch die Kanäle an die Küste überführt werden. Sofort wurde die Verbindungsleitung Landsbergen-Wehrendorf überlastet und automatisch abgeschaltet. Daraufhin fielen Leitungen in ganz Europa aus. Obwohl sie fieberhaft dagegen angekämpft hatten, mussten Pewalski und seine Kollegen schließlich zusehen, wie rund fünfzehn Millionen Menschen europaweit ihre Stromversorgung verloren. Erst nach über eineinhalb Stunden hatten sie und die internationalen Kollegen den Betrieb wiederhergestellt. Den Komplettzusammenbruch des gesamten europäischen Netzes hatten sie um Haaresbreite verhindert.

Die aktuelle Situation war weit dramatischer.

»Tschechien ist jetzt auch komplett auf Rot«, meldete der Junge.

2006 war Europa von West nach Ost in drei Spannungsblöcke mit unterschiedlicher Frequenz zerfallen. Unter Stromausfällen hatte nur der mittlere gelitten. Eigentlich hatten die Experten bis dahin in so einem Fall mit dem Riss zwischen dem produktionsstarken Norden und dem verbrauchsintensiven Süden gerechnet. Dieses Mal lag der Fall wieder anders. Vor zwanzig Minuten hatten die Italiener erste Probleme gemeldet. Die Ursache war noch unklar, aber sie hatten die Ausfälle nicht in den Griff bekommen. Bereits während des Zusammenbruchs im Süden hatten auch die Schweden massive Schwierigkeiten bekommen, dann ganz Skandinavien. Offenbar forderte das schlechte Winterwetter zum ungünstigsten Zeitpunkt in verschiedensten Teilen Europas Opfer.

»Wir müssen das deutsche Netz um jeden Preis halten, um die West-Ost-Verbindungen nicht auch noch zu unterbrechen«, erklärte Pewalski bestimmt.

In seiner Zentrale ging es drunter und drüber. Seine Operatoren leiteten Strom auf noch freie Leitungen um, schalteten Kraftwerke ab, fuhren andere hoch, sendeten überschüssige Energie in Speicherkraftwerke, solange diese aufnahmefähig waren. Oder warfen bei Bedarf Last ab. Und schickten damit ein paar Fabriken in die Zwangspause oder Tausende Menschen in die Dunkelheit.

Pewalski beobachtete, wie weitere Linien auf der Tafel plötzlich rot aufleuchteten.

»Weitere Ausfälle bei E.ON und Vattenfall.«

Einige wenige blinkten kurz gelb auf.

»Westösterreich will hochfahren.«

Dann wieder rot.

»Hat nicht geklappt.«