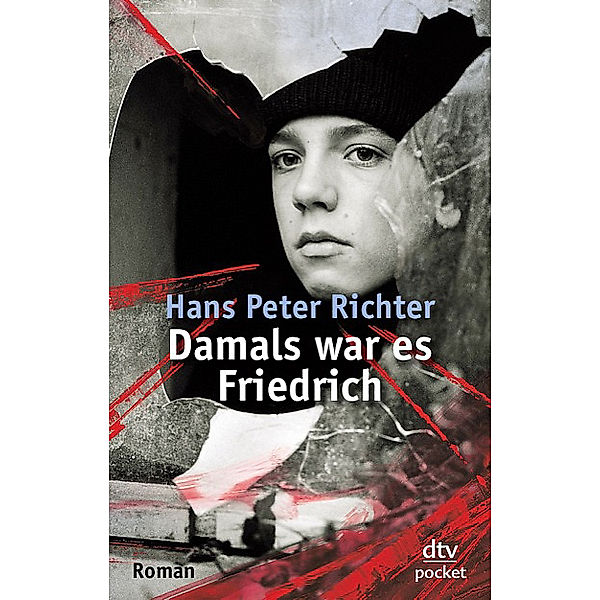

Damals war es Friedrich

Zwei Freunde, einer davon ist Jude, wachsen glücklich zusammen auf - bis der Nationalsozialismus aufkommt.

- Lastschrift, Kreditkarte, Paypal, Rechnung

- Kostenlose Rücksendung

Zwei Freunde, einer davon ist Jude, wachsen glücklich zusammen auf - bis der Nationalsozialismus aufkommt.

Damals war es Friedrich von Hans PeterRichter

LESEPROBE

Vorgeschichte

Irgendwer hatte ihn Polykarp getauft. Und diesen Namen behielt er, solange erunseren Vorgarten beherrschte.

Zu einer grünen Hose und einer rotenWeste trug Polykarp eine blaue Zipfelmütze. Seinelinke Hand steckte in der Hosentasche, mit der rechten umfasste er eine langePfeife. So stand er mitten auf dem Rasen und blickte über den Vorgarten wiejemand, der seinen Feierabend genießt.

Polykarp verließ seinen Platz nie. Wuchs dasGras zu hoch, verwehrte es ihm die Sicht auf die Dahlien am Gartenzaun, dannkroch die Frau des Hausbesitzers auf den Knien mit der Rasenschere über diekleine Wiese und schnitt die Halme bis auf Streichholzlänge ab.

Herrn Resch, den Hausbesitzerselber, sah man nur an hohen Feiertagen, wenn schönes Wetter war. Langsamschritt er bis zur Mitte seines Vorgartens. Seine Frau brachte ihm rasch einenStuhl nach und schnaufend setzte er sieh neben Polykarp,seinen Gartenzwerg. Genau eine Stunde blieb der dicke Herr Resch auf dem Stuhlsitzen. Er schaute auf die Straße und musterte die Vorübergehenden. Dann erhober sich, umkreiste einmal Polykarp und begab sichprustend wieder in sein Haus. Bis zum nächsten Feiertag beobachtete er Polykarp, den Vorgarten und die Straße nur vom Fenster aus.

Herr Resch war nicht bloßHausbesitzer. Als Vertreter für Badeanzüge hatte er angefangen. Mit den Jahrenwar ihm der Aufstieg zum Großhandelsvertreter gelungen. Nun ließ er andere fürsich arbeiten. Er selbst saß am Fernsprecher und leitete seine Geschäfte vondort aus. Endlich durfte er herrschen - und er ließ es jeden spüren: Sein Hauswar sein Herrschaftsbereich; Vertreter und Hausbewohner waren seineUntertanen.

Wir wohnten im ersten Stock. Odernein, meine EItern wohntendamals im ersten Stock. Mein Vater war arbeitslos und wollte schon die Wohnungbei Herrn Resch gegen eine kleinere eintauschen, als ich mich anmeldete.

Im Jahre 1925 hatten die meistenDeutschen keine Ersparnisse mehr, denn eben erst war die Geldentwertungüberstanden. Bald eine lohnende Beschäftigung zu finden, dafür bestandengeringe Aussichten. Not und Arbeitslosigkeit nahmen überall zu.

So machten sich meine Eltern nochmehr Sorgen, als ich zur Welt kam: Auch ich wollte essen und musste angezogenwerden.

Genau eine Woche nach meinemGeburtstag wurde Friedrich Schneider geboren. Schneiders wohnten im gleichenHaus, eine Treppe höher. Herr Schneider war Beamter hei der Post. Meine Elternkannten ihn wenig. Er grüßte freundlich, wenn er morgens zu seiner Dienststelleging, und er grüßte ebenso freundlich, wenn er abends nach Hause zurückkam; nurgelegentlich wechselte man einige Worte.

Frau Schneider, eine kleinedunkelhaarige Frau, sah man noch seltener. Sie kaufte ein oder putzte ihre Treppeund verschwand gleich darauf wieder in der Wohnung. Wem sie begegnete, denlächelte sie an, aber sie blieb nie auf der Straße stehen. Erst nachdem Friedrichund ich so kurz nacheinander anrückten, kamen unsere Eltern sich näher.

Reibekuchen

Mutter und ich saßen noch beimFrühstück, als Frau Schneider klingelte. Sie musste im Rathaus vorsprechen.Während dieser Zeit wollte sie Friedrich nicht allein in der Wohnung lassenund mitnehmen mochte sie ihn auch nicht. Sie fragte an, ob er zu uns kommendürfe.

»Bringen Sie ihn nur«, sagte meineMutter, »dann können die beiden hier miteinander spielen.«

Eine halbe Stunde später standFriedrich in der Tür. Wir kannten uns, wir hatten schon miteinander gezankt,aber obgleich er nun schon vier Jahre über uns lebte, war Friedrich noch nie inunserer Wohnung zu Besuch gewesen.

Breitbeinig stellte ich mich vor dasZimmer, in dem meine Spielsachen lagen. Die Ermahnungen meiner Mutter halfennichts; ich wich nicht von der Stelle. Feindselig betrachtete ich Friedrich:Ich wollte meine Spielsachen nicht mit ihm teilen.

Friedrich schaute mich an, dannhockte er sich mit dem Rücken gegen die Flurtür. Aus der Hosentasche zog er einspannenlanges Aststückchen. »Mein Vater war im Schwarzwald«, sagte er, »vondort hat er mir die Flöte mitgebracht. Es ist eine Kuckucksflöte!« Friedrich setzte die Flöte an und blies einmal»Kuckuck«. Darauf nahm er sie wieder aus dem Mund und lachte mich an. Dannwiederholte er das Spiel.

Jedes Mal, wenn Friedrich sein»Kuckuck« blies, rückte ich einen Schritt näher, bis ich dicht vor ihm stand.

Friedrich lachte wieder und drücktemir die Kuckucksflöte in die Hand.

Zunächst verstand ich nichts. Stummund dumm starrte ich Friedrich an. Dann begriff ich. Wortlos fasste ich ihnbeim Rockärmel, zog ihn über den Flur und schob ihn durch die Tür bis zu meinenSpielsachen. »Du darfst damit spielen«, sagte ich. Nur meinen Bären retteteich. Mit ihm verkroch ich mich in die Ecke neben meinem Bett. Dort begann ich»Kuckuck« zu blasen, immerfort »Kuckuck«.

Friedrich packte zuerst meinenBaukasten aus. Er versuchte alle Klötze zu einem Turm aufeinander zu setzen.Aber der Turm stürzte immer wieder ein. Anfangs machte das noch Spaß, erlachte laut darüber; dann wurde er ärgerlich und begann mit den Holzwürfeln zuschimpfen; schließlich warf er selber alles um und suchte sich ein anderesSpielzeug. Er fand meinen Lastwagen. Nun stapelte er die Klötze auf die Ladeflächeund den Anhänger. Mit dem voll beladenen Fahrzeug kurvte er durch das Zimmer.

Inzwischen hatte ich das »Kuckuck«-Rufenüberbekommen. Vom ungewohnten Blasen tat der Unterkiefer mir weh. Ich legtedie Flöte beiseite und holte die Eisenbahn aus dem Spielzeugschrank.

Friedrich reichte mir die Schienenan und ich setzte sie zusammen. Dann stellten wir die Wagen auf.

Friedrich durfte die Lokomotiveaufziehen; denn ich hatte eine Lokomotive mit Uhrwerk.

Der Zug fuhr los.

Wenn er anhalten sollte, musste manauf dem Bauch hinterherrutschen und einen Hebel imFührerhaus umlegen. Aber meistens blieb der Zug von selber stehen, weil dasUhrwerk abgelaufen war. Zuerst spielten wir Güterzug, indem wir getrockneteRosskastanien auf die Wagen legten. Dann zeigte ich Friedrich, wie man den Zugentgleisen lässt, und wir spielten Eisenbahn-Unglück.

Zuletzt wurden wir spielmüde. Aufdem Fußboden ausgestreckt guckten wir stumpfsinnig auf die Lampe. Rings um unsverstreut bedeckten Klötze, Schienen, Kastanien, Eisenbahnwagen, alte Lappenund Papierfetzen die ganze Fläche. Nur mein Bär saß aufrecht in der Ecke undüberblickte das Durcheinander.

Da trat Mutter ein. Sie forderte unsauf mit ihr Reibekuchen zu backen.

Reibekuchen gab es bei uns nur zubesonderen Anlässen. Sie waren Vaters Leibgericht. Wenn Mutter Reibekuchenmachte, durften alle helfen. Sonst rieb Vater die Kartoffeln, ich hackteZwiebeln, bis mir die Augen tränten.

Weil Vater nicht zu Hause war,stopfte ich diesmal die geschälten Kartoffeln in die Reibemaschine undFriedrich drehte. Mutter schnitt die Zwiebeln selber, weil sie fürchtete, wirwürden uns mit dem Wiegemesser verletzen. Dafür streuten wir dann Mehl überden Brei und gaben eine Prise Salz zu. Wir waren ganz stolz auf unsereLeistung! Mutter setzte die Pfanne mit öl auf die Flammen. Wir rückten nahe anden Herd, um besser sehen zu können. Das siedende Fett prasselte. Als derKartoffelteig in die Pfanne fiel, zischte es auf. Qualm füllte die Küche. Esduftete. Mutter wendete den Fladen, damit auch die andere Seite backen konnte.Am Rande war der Reibekuchen dunkelbraun; gegen die Mitte wurde er hellerbraun; in der Mitte ging dann das Hellrotbraune in ein Graugrün über. Fertig!

Den ersten Reibekuchen erhieltFriedrich.

»Heiß!«,sagte Mutter.

Friedrich warf den Reibekuchen voneiner Hand in die andere.

Ich schnappte ihm den frischgebackenen weg. Friedrich riss ihn wieder an sich.

Wir balgten.

Mutter schalt.

Das Öl in der Pfanne knallte.

Der Reibekuchen lag am Boden.

Dann einigten wir uns. Friedrichbiss an der einen Seite, ich an der anderen. Auf diese Weise aßen wir schließlichalle Reibekuchen.

Es war ein Fest! Bis wir müde undsatt neben dem Herd an der Wand lehnten.

»Und für Vater habt ihr keineneinzigen übrig gelassen«, sagte Mutter. »Schade!« Sieräumte die Pfanne fort. Dann betrachtete sie uns. »Ihr seht aus!«, meinte sie. »Ihr müsst in die Badewanne.« Was Mutter weiter sagte, ging in unserem Freudengebrüllunter.

Wir platschten, kreischten,gurgelten, schrien, plumpsten,spritzten und lachten in der Badewanne.

Mutter lief mit dem Putzlappen vomKopfende zum Fußende und zurück, um das Wasser am Boden aufzuwischen.

Erst als von unten gegen die Deckegeklopft wurde, beruhigten wir uns.

Diese Gelegenheit nutzte Mutter, umuns sauber zu waschen. Einmaliges Abseifen reichte nicht. Erst als wir zumdritten Mal aus dem Schaum gespült wurden, konnte man unsere richtige Farbewieder erkennen.

Während ich noch in der Wanne plantschte, kümmerte Mutter sich um Friedrich. Als sie ihnabtrocknete, sagte sie lachend: »Na, Fritzchen! Du siehst aus wie ein kleinerJude!«

Schnee

© DeutscherTaschenbuch Verlag

- Autor: Hans P. Richter

- Altersempfehlung: Ab 14 Jahre

- 2019, 72. Aufl., 176 Seiten, Maße: 12,4 x 18,8 cm, Taschenbuch, Deutsch

- Verlag: DTV

- ISBN-10: 3423078006

- ISBN-13: 9783423078009

- Erscheinungsdatum: 01.10.1979

4.5 von 5 Sternen

5 Sterne 19Schreiben Sie einen Kommentar zu "Damals war es Friedrich".

Kommentar verfassen